高速伝送の4回目です。前回は 所望の周波数特性を実現するためのイコライザとPre-emphasisについて書きました。前回記事はこちら

今回はその続きです。Pre-emphasisの有無による波形の違いについてみてみましょう。

Pre-emphasisの有無によるLVDSバッファ出力波形の違い

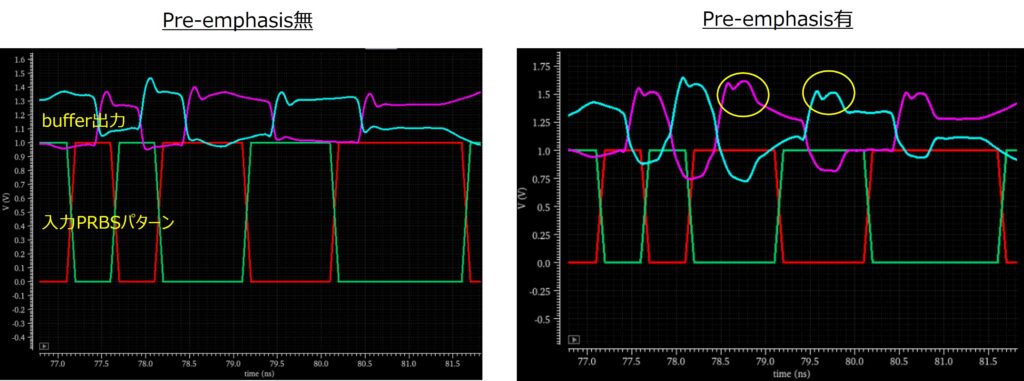

Pre-emphasis(プリアンファシス)をバッファ出力に適用した場合、実際の波形はどのように変化するのでしょうか。シミュレーション結果を比較してみましょう。

Pre-emphasis無しの場合(左図)

左側のグラフは、Pre-emphasisをかけていない場合の波形です。

赤・緑線が入力PRBSパターン、青線・紫線がLVDSバッファ出力の各端子電圧です。

この場合、入力データに対してバッファ出力の立ち上がり・立ち下がりはやや鈍く、bitの変化点でも出力波形の振幅が一定であることがわかります。

これでは伝送路を通った際に高域成分が十分に強調されず、後段での波形品質が劣化しやすくなります。

Pre-emphasis有りの場合(右図)

一方、右側のグラフはPre-emphasisを有効にした場合の波形です。

同じく赤・緑線が入力データですが、バッファ出力(青線・紫線)はbitの変化点(エッジ)で振幅が大きく変化していることが分かります(黄色丸の部分)。

これは、Pre-emphasisが「立ち上がり・立ち下がり」の高域成分を強調し、

信号変化点でピークが出ることで、伝送路で減衰しやすい部分を補っていることを示しています。

このように、Pre-emphasisをかけることでバッファ出力波形の振幅がbitの変化点で増幅され、高速伝送での波形品質が大きく改善されます。

この“強調されたエッジ成分”が、後続の伝送路を通過した後にも信号のアイ開口を保つ上で非常に重要な役割を果たします。

Pre-emphasisによるRX側アイパターンの変化 ― 最適なPE値の選択

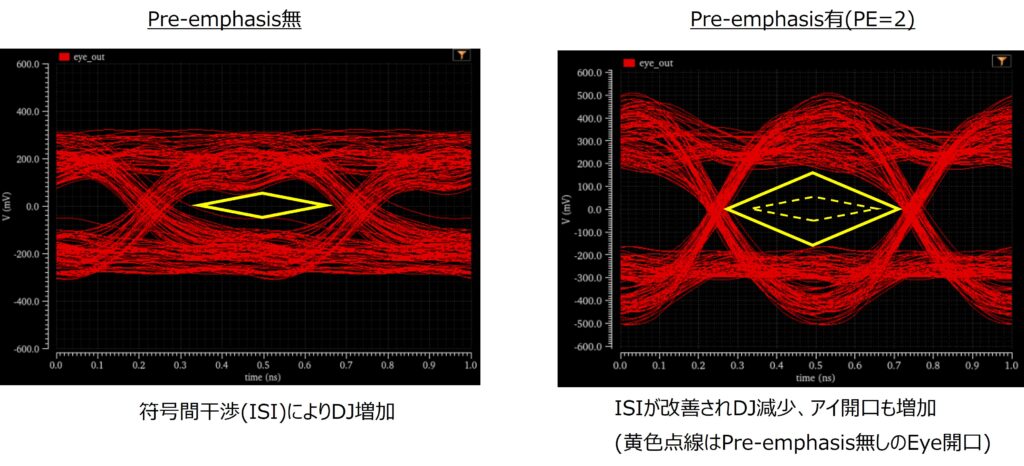

LVDSバッファから信号を送り出し、伝送ラインを通過した後、受信側(RX)で得られるアイパターンはPre-emphasisの有無や強さによって大きく変化します。

Pre-emphasis無し(左図)

Pre-emphasisをかけていない場合、伝送路の高域損失により、アイパターン中央の開口部が著しく狭くなります。

この状態では、隣接ビットの影響(符号間干渉, ISI)やジッタ(DJ)が増加し、データ判別が難しい不安定な状態になってしまいます。

Pre-emphasis有り(PE=2)(右図)

図中の黄色の点線は、PE無しのときの開口と比較した際の拡大効果を示しています。

PEレベル2に設定すると、立ち上がり・立ち下がりが強調されて伝送路の損失が補償され、アイパターン開口が大きく広がります。

ISIやDJも減少し、安定してデータ受信が可能になります。

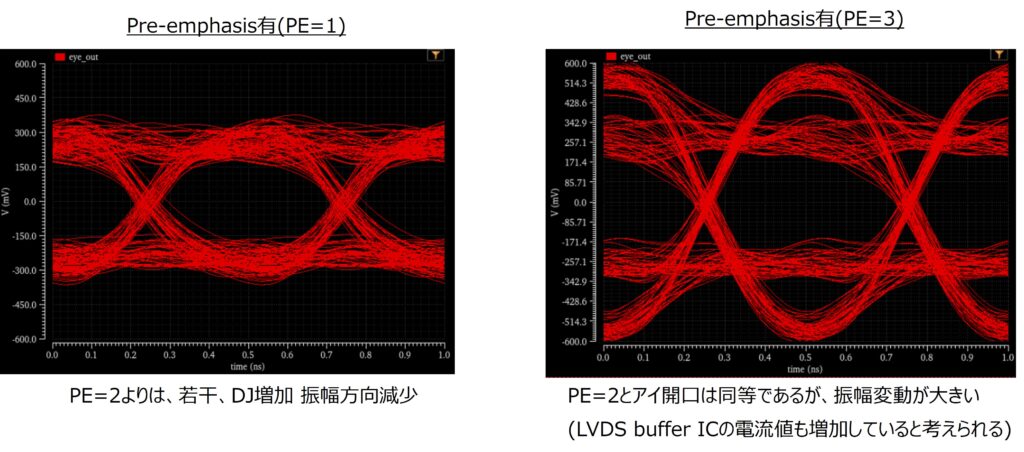

PEレベル1および3の場合(参考)

- PE=1(弱め):

補償効果はありますが、PE=2と比べてアイ開口がやや狭く、ジッタも残りがちです。 - PE=3(強め):

開口部自体はPE=2と同程度ですが、波形の振幅方向の変動が大きくなり、オーバーシュートや消費電流の増加といった副作用が現れます(LVDS buffer ICへの負荷も増す傾向)。

最適なPre-emphasis値の選び方

このように、PE値を強くしすぎても必ずしも波形品質が向上するわけではなく、かえってジッタや振幅の揺らぎが増えてしまう場合もあります。

設計現場では、シミュレーションや実測でアイパターンを比較しながら、伝送路・バッファICの特性に応じて“最もバランスの良いPE値”を選択するのが重要です。

今回の事例では、PE=2がもっとも安定したアイ開口と低ジッタを実現しており、実用上も最適な設定といえるでしょう。

次回は、ft(トランジション周波数)の考え方や高速データ伝送のトレンドについてお伝えします。