1. 再び注目される医療用超音波診断装置

医療の現場では「安全で、すぐに結果がわかる診断」が強く求められています。レントゲンやCTは確かに強力な画像診断ツールですが、放射線による被ばくや大型装置が必要といった課題があります。その一方で、非侵襲的で被ばくの心配もなく、リアルタイムで診断結果を得られる 医療用超音波診断装置 が再び脚光を浴びています。

超音波診断装置は、人の耳に聞こえない高周波音(20kHz以上)を体内に送り込み、その反射を画像化する技術です。装置自体は古くから存在しますが、近年の技術革新によって「小型化」「低消費電力化」「ワイヤレス化」が急速に進みました。その結果、従来は病院の検査室に据え置かれていた装置が、今ではハンディ型やタブレット型として、救急現場や在宅医療、さらには遠隔診断で活躍できるようになっています。

こうした背景には、LSI(大規模集積回路)の進化があります。超音波診断装置は多くのアナログ・デジタル信号処理を必要としますが、これを効率的に担うのがMixed Signal LSIです。特に、探触子(プローブ)からの膨大なデータをモバイル環境で低消費電力にリアルタイム処理するためには、チップレベルでの集約が不可欠となっています。

本記事では、超音波診断装置の基礎から、プローブ技術、動作原理、キーデバイス、そしてハンディ型プローブ用LSI「MACADAMIA」までを順を追って解説し、なぜこの分野が注目されるのかを明らかにします。

2.超音波の基礎と応用範囲

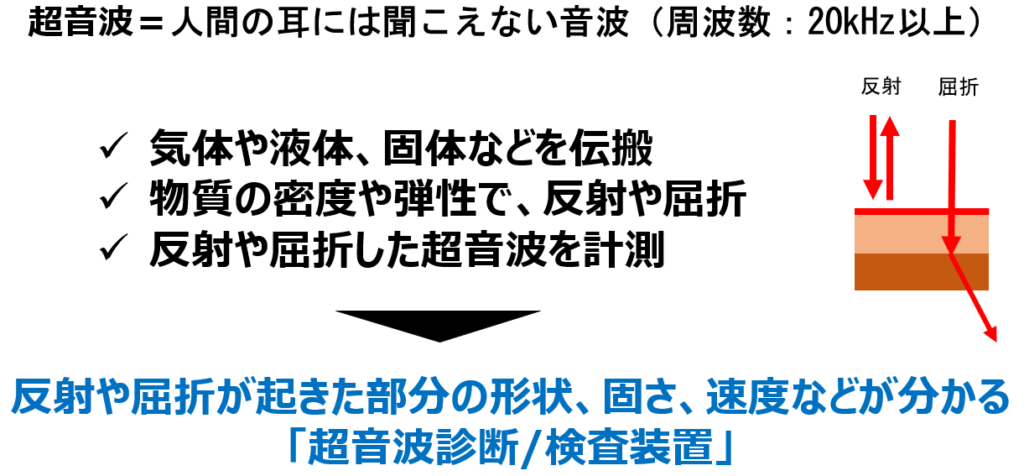

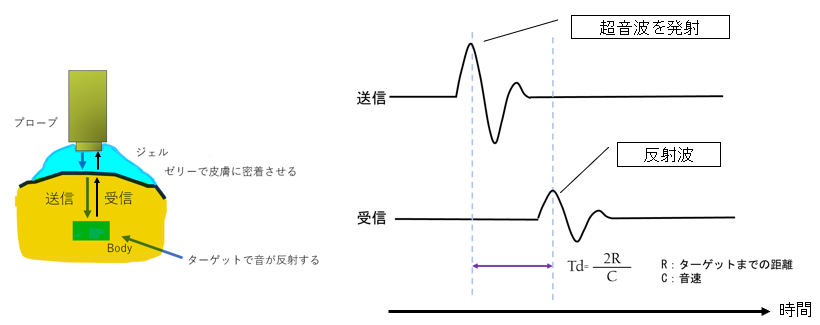

超音波とは、人間の耳では聞くことができない高周波の音、すなわち 20kHz以上の音波 を指します。この音は空気や水、さらには金属や人体などの固体をも伝わり、物質の密度や弾性によって 反射 や 屈折 が生じます。医療用超音波診断装置は、この現象を応用して体内の情報を取得する仕組みです。(図1)

具体的には、体内に向けて超音波を送信し、跳ね返ってきた音波を受信・解析することで、対象物の位置や硬さ、構造を推定します。これは暗闇で懐中電灯を照らし、反射した光で物体の存在や形を把握するのと似ています。超音波は「音の懐中電灯」として、肉眼では見えない体の内部を映し出すことができるのです。

この技術は医療だけでなく幅広い分野で利用されています。たとえば、非破壊検査 では建物や橋梁のひび割れを調べる際に用いられ、魚群探知機 では海中の魚の群れを探すために使われます。いずれも「反射した音を検知し、対象の位置や状態を把握する」という点で共通しています。

こうして考えると、超音波は私たちの生活にすでに深く入り込んでいる技術であり、医療分野においては 安全性・リアルタイム性・低コスト といった特長を活かし、患者の身体を負担なく診断できる強力なツールになっています。今後も、その基本的な性質を踏まえた新しい応用が広がっていくでしょう。

3.医療用超音波診断装置とは

医療用超音波診断装置は、生体内部の断層像や血流像をリアルタイムで表示できる画像診断装置です。患者に痛みや負担を与えることなく、その場で筋肉や腱、靭帯の損傷や血流の異常を確認できるため、救急医療や整形外科、さらには在宅医療まで幅広い場面で利用されています。

この装置の最大の強みは、非侵襲的かつ非被曝であることです。X線やCTのように放射線を使わず、MRIのように大型設備も必要としません。そのため、低コストかつ迅速に診断が可能となり、医療アクセスを飛躍的に向上させています。

一方で、超音波診断装置にも限界があります。骨や空気を多く含む部位では超音波が通りにくく、鮮明な画像が得られにくい点が挙げられます。また、プローブ操作や画像解釈には医師の熟練が求められるため、教育や経験の積み重ねも重要です。

装置の形態は多様化しており、大型病院に設置される据置型から、キャスター付きで移動可能なタイプ、さらにタブレットと接続するハンディ型まで存在します。特にハンディ型は、緊急時にその場で診断できる「Point of Care」の領域で注目を集めており、医療現場のフットワークを大きく変えつつあります。

このように、医療用超音波診断装置は「身近に持ち運べる診断ツール」として進化を続けています。その背景には、装置の小型化や低消費電力化を可能にするLSI技術が大きな役割を果たしているのです。

4.プローブ技術 ― 探触子と振動子

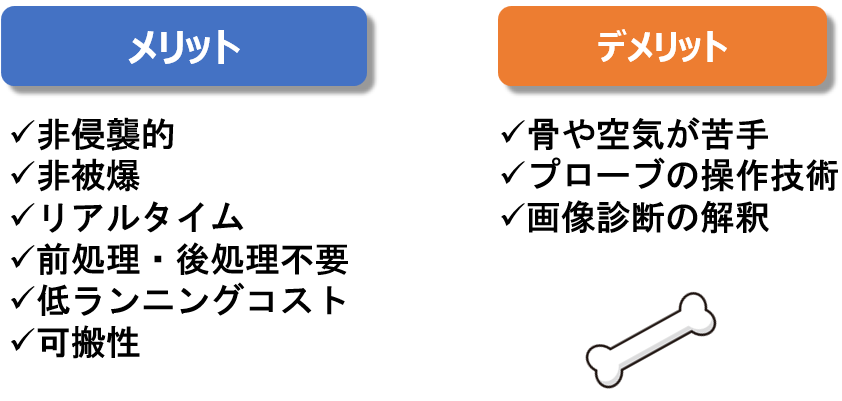

医療用超音波診断装置の“耳”にあたるのが、探触子(プローブ) です。

プローブは、体表や体内に当てて超音波を送受信するデバイスで、超音波診断装置の性能を左右する最も重要な要素のひとつです。内部には 振動子 が組み込まれており、電気信号を超音波に変換して体内に送り、反射して戻った超音波を再び電気信号として受け取ります。

プローブの構造は一見シンプルですが、実際には「音響整合層」「音響レンズ」「筐体」など複数の層で構成され、人体との接触面から効率的に音を伝えるように設計されています。これにより、反射波のロスを抑え、クリアな画像を得ることができます。

プローブの種類には、観察目的に応じて コンベックス型(腹部用)、リニア型(血管・皮下組織用)、セクタ型(心臓用) などがあります。体内に挿入して使うタイプや手術用の特殊形状プローブもあり、使用環境に最適化されています。

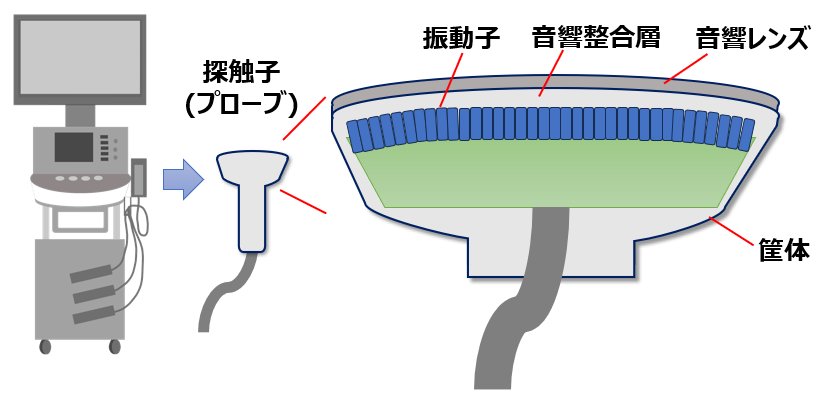

また、振動子の技術も進化しています。代表的な PZT(鉛ジルコン酸チタン) は高感度で広く使われていますが、鉛を含む点が課題です。近年では、PMUT や CMUT といったMEMS技術を応用した次世代振動子が注目されています。これらは鉛フリーで環境対応性が高く、小型化やアレイ集積に有利です。

こうした新しい振動子技術とプローブ構造の最適化により、超音波診断装置はさらに軽量化・高精細化が進み、ハンディ型でも高画質な診断を実現できるようになっています。

次は、超音波診断装置の動作原理について詳しくお伝えします。

5.超音波診断装置の動作原理

超音波診断装置の基本動作は、パルスエコー法(Pulse Echo Method) と呼ばれる仕組みに基づいています。これは、超音波を体内に向けて短いパルス状に発射し、その反射波が戻ってくるまでの時間と強度から、体内の構造や硬さを推定する方式です。反射が早ければ浅い部分、遅ければ深い部分からの反射と判断できます。距離は式「Td = 2R / C(R:距離、C:音速)」で求められます。

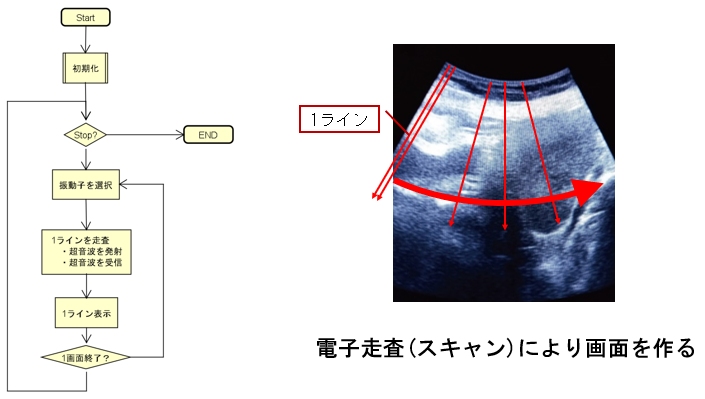

この反射情報を1本の「ライン」として記録し、複数のラインを順に並べていくことで、1枚の画像を形成します。これが**電子走査(スキャン)**による“絵づくり”の基本です。多数の振動子がアレイ状に並んでおり、それぞれが順番に送受信を行うことで、わずか数ミリ秒単位で隣り合うラインを取得します。こうして得られたデータを時系列に結合すると、まるでカメラのスキャナが横に走るように、人体の断層像がリアルタイムで描き出されます。

電子スキャンは、過去に用いられた機械的走査(プローブ自体を物理的に動かす方式)とは異なり、電子的にビーム方向を切り替えるため、高速・静音・高精度 な描画が可能です。これにより、心臓の拍動のような瞬間的な動きも滑らかに観察できます。

6.ビームフォーミング ― 音の“照準”を定める技術

ビームフォーミング(Beam Forming) は、超音波を狙った方向に集中して送り出すための技術です。

複数の振動子に入力する送信信号のタイミングを**わずかにずらす(位相制御)**ことで、波が干渉し合い、特定方向へ強め合いながら進む「指向性のある音のビーム」を形成します。たとえば、32個の振動子が横一列に並んでいる場合、それぞれの発射タイミングを数ナノ秒単位でずらすと、音波の進行角度を自由に制御できます。

この原理は、音響スピーカーの「ラインアレイ」やレーダーの「フェーズドアレイアンテナ」と同じです。ビームフォーミングによって得られる効果は以下の通りです

- 狙いたい方向の情報を高精度に取得できる(空間分解能の向上)

- 広い範囲をスキャンしても不要な反射を抑制できる(ノイズ低減)

- 同一装置でさまざまな視野角・走査モードに柔軟対応できる

つまりビームフォーミングは、「音のレンズ」であり、人体内部の特定領域を狙い撃ちする“指向性制御技術”なのです。

7.受信フォーカス ― 反射波を焦点に集める技術

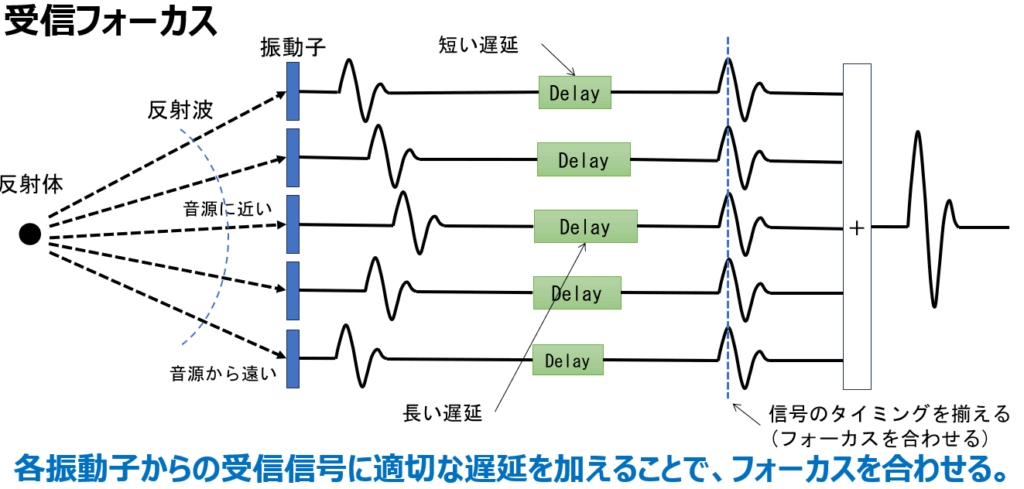

次に重要なのが、受信フォーカス(Receive Focusing) です。これは、体内から反射して戻ってきた超音波信号を正確なタイミングで重ね合わせることで、特定の深さに焦点を合わせる技術です。

体の中の反射体から放たれた超音波は、近い振動子には早く届き、遠い振動子には遅れて届きます。そのまま信号を加算すると、タイミングがずれてしまい、波形がうまく重なりません。ここで用いられるのが「Delay(遅延)」です。各振動子からの受信信号に適切な遅延を加え、すべての信号が同一タイミングで加算されるように調整します。

受信フォーカス

これにより、特定の深さにある反射体からの信号が同相で重なり、エコーが強調されます(図)。一方、焦点から外れた位置の信号はタイミングが揃わないため、互いに打ち消し合い、ノイズが抑制されます。

この仕組みは、カメラでピントを合わせる操作に似ています。

ただし、超音波では光学的なレンズではなく、電子的な遅延制御によってピントを合わせる点が特徴です。こうして作られた電子的な「音のレンズ」によって、反射体の位置を高精度に検出できるのです。

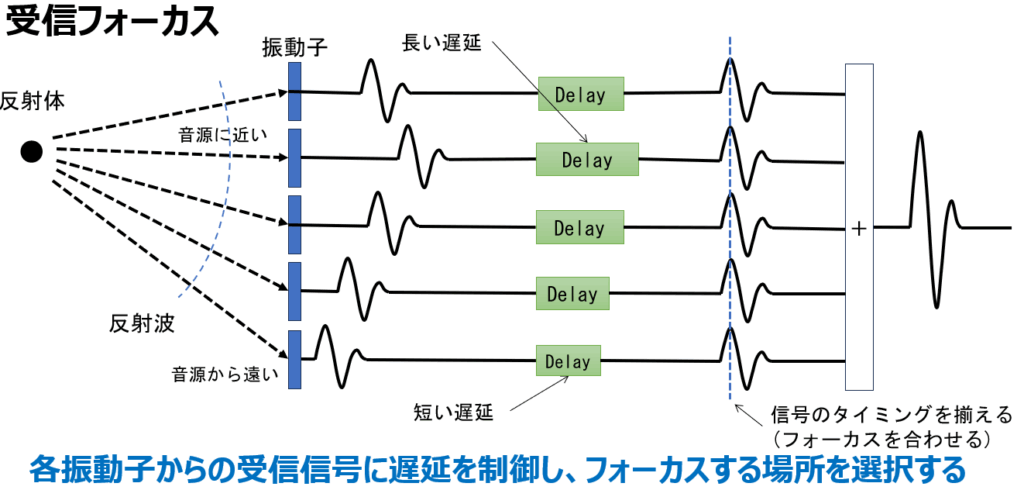

さらに、受信フォーカスの高度な機能として、フォーカス位置を動的に切り替える制御 があります。

ダイナミックフォーカス

これは、Delay回路の設定をリアルタイムに変化させることで、フォーカスを合わせる深さを順次移動させていく技術で、「ダイナミックフォーカス(Dynamic Focusing)」と呼ばれます(図)。

浅い層では短い遅延、深い層では長い遅延を設定することで、走査中でも常に焦点を最適な位置に維持できます。結果として、浅部から深部までの画像全体で均一な解像度を確保することが可能になります。

この2つのプロセス、

① 適切な遅延を加えて焦点を合わせる受信フォーカス

② 遅延を制御してフォーカス位置を動的に切り替えるダイナミックフォーカス

が組み合わさることで、超音波診断装置は高精度で安定した画像形成を実現しています。

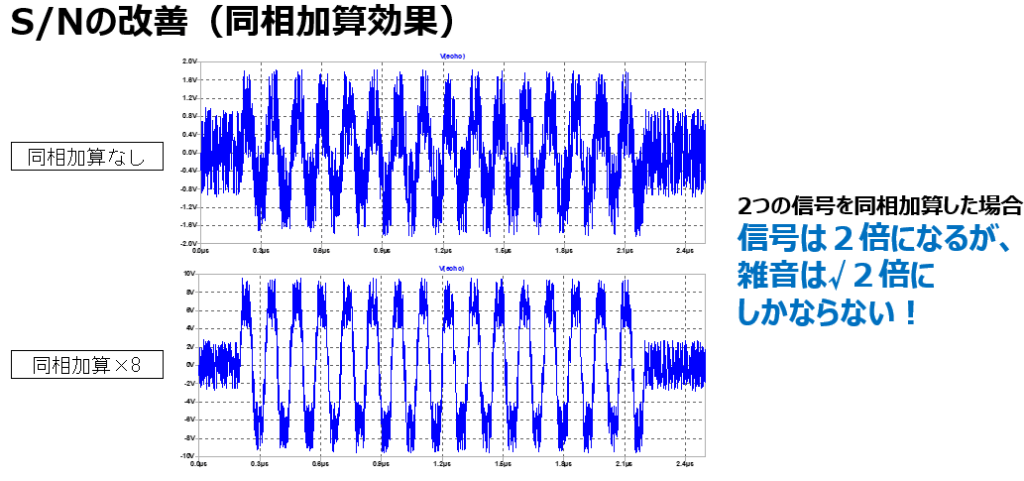

8. 同相加算 ― 微弱信号を浮かび上がらせる技術

超音波診断装置において、反射波の信号は非常に微弱です。深部の組織や小さな血管から返ってくるエコーほど、他のノイズに埋もれやすくなります。そこで用いられるのが、信号処理技術の一つである 同相加算(Coherent Summation) です。

この手法では、複数の振動子から受信した信号を時間軸を揃えて加算します。信号が同じ位相(=同相)であれば加算によって強調され、逆にノイズのようにランダムな位相をもつ成分は互いに打ち消し合って減衰します。これによって、信号対雑音比(S/N比) が大幅に改善されるのです。

図の上段「同相加算なし」では、反射信号がノイズに埋もれ、波形が不明瞭になっています。一方、下段「同相加算×8」では、8チャンネル分の信号を位相を揃えて加算することで、明確な波形が浮かび上がっています。理論的には、n個の信号を同相加算した場合、信号成分はn倍に、雑音成分は√n倍にしか増加しません。

つまり、加算数が増えるほど S/N = n / √n = √n 倍 に向上します。

この効果は、特に微弱信号を扱う医療用超音波診断では非常に重要です。浅い組織だけでなく、深部の構造をより鮮明に描き出すことが可能になります。また、ハードウェアの感度限界を補い、AFE(アナログフロントエンド)やAD変換器の数を削減できる点でも、装置の小型化・低消費電力化・ワイヤレス化にも貢献しています。

このように、同相加算は単なる信号合成ではなく、「信号を強調しながらノイズを抑える、卓越した信号処理技術」の1つと言えるでしょう。

9.キーデバイス ― Mixed Signal技術とADL

前章までは、超音波診断装置がどのようにして「体内の構造を映像化するか」という動作原理を解説してきました。本章からは、その原理を医療現場で実際に支える**半導体技術(キーデバイス)**について紹介します。

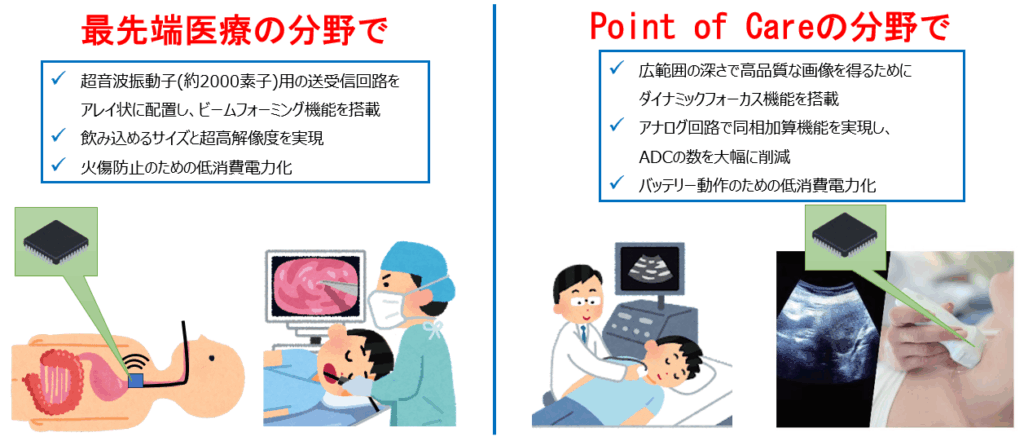

超音波診断装置による診断の精度・診断スピードといった臨床ニーズを満たすためには、「低消費電力でありながら高解像度な画像をリアルタイムに生成する」ことが欠かせません。D-CLUEは、こうしたニーズに応えるために、Mixed Signal LSI技術を中核とするLSI開発を進め、最先端医療分野において、そうした超音波診断装置を支えるAFEを手掛けてきました。

1つのケースは、2000素子規模の超音波振動子をアレイ状に配置した送受信回路やビームフォーミング機能の搭載、プローブサイズの小型化実現、プローブの発熱を抑制し身体への影響を押さえることなどを実現するAFEで、これにより高精細な画像を生成する超音波プローブを実現させました。

今その技術はPoint of Care(POC)の現場へと広がっています。

往診・検診・救急といった院外診断では、装置の軽量化やワイヤレス化に伴うバッテリー駆動が求められるため、さらなる低消費電力化の実現が欠かせません。これらを実現するカギとなるのが、アナログとデジタルの長所を融合したデジタル・アナログ混載(Mixed Signal)LSI技術であり、アナログ回路で同相加算機能を実現し、ADCの数を大幅に削減するADLです。

本章では、こうしたキーデバイス技術がどのように動作原理と結びつき、現場のニーズ ― 高精細画像・低消費電力・小型化 ― に応えているのかを順を追って解説します。

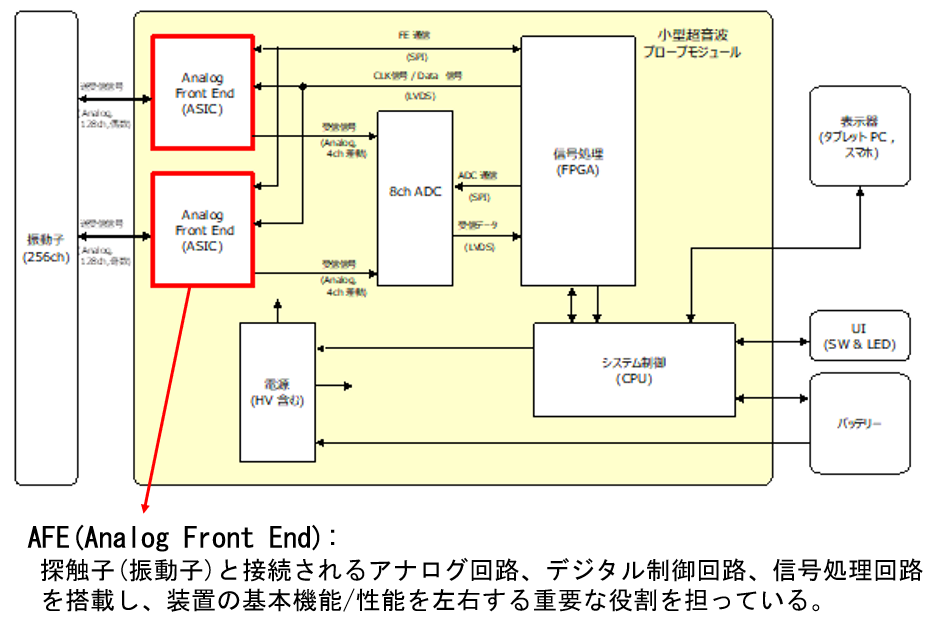

10. Mixed Signal技術によるAFE(Analog Front End)設計

ワイヤレス超音波プローブでは、装置全体の性能を左右する鍵が**AFE(Analog Front End)**です。

AFEは、探触子(振動子)からの微弱な反射信号を最初に受け取り、アナログ回路による信号増幅・整形、デジタル制御回路による動作制御、信号処理回路によるデータ転送を同一チップ上で行います。このため、超音波診断装置の性能を左右するとても重要な役割を担います。

図は超音波プローブの回路構成です。AFEはプローブモジュールの最前段に配置され、探触子からのアナログ信号を受け取り、信号を増幅した後、A/D変換回路(ADC)に送ります。また、制御系(SPI、クロック、電源など)や信号処理系(FPGA、CPU)とも連携しており、プローブ全体の動作効率と信号品質を左右する中心的なブロックです。

ワイヤレス化を目指す場合、ここに電力効率と実装面積という新たな課題が加わります。その場合、汎用AFEの実装では、送受信チャネルの数だけADCも必要になり、電力損失と発熱が大きく、筐体内スペースも圧迫してしまいます。この課題を根本的に解決するのが、Mixed Signal LSI技術を用いたAFEのASIC化です。

アナログとデジタル各機能を単一ASICに混載することで、

- チャネル信号経路の数を削減しADC数を削減。電力消費を減らし、バッテリー駆動に最適化

- チップ実装面積を縮小し、モジュールの小型・軽量化を実現

といった効果が得られます。

D-CLUEはこうした効果に着目し、Mixed Signal LSI技術を応用し超音波振動子AFE専用ASICを独自設計することで、汎用LSIでは実現できないワイヤレス超音波プローブの高性能化と小型化を両立させることを狙っています。

11. 低消費電力、小型化の要:ADL(Analog Delay Line)

次に高性能化と小型化の鍵を握るのが、Mixed Signal LSI技術を用いて、専用ASICのAFE(Analog Front End)内部に搭載される**ADL(Analog Delay Line)**です。

この技術は、従来デジタル中心だった遅延・加算処理をアナログ領域で実現し、電力効率と実装効率の両立を可能にします。

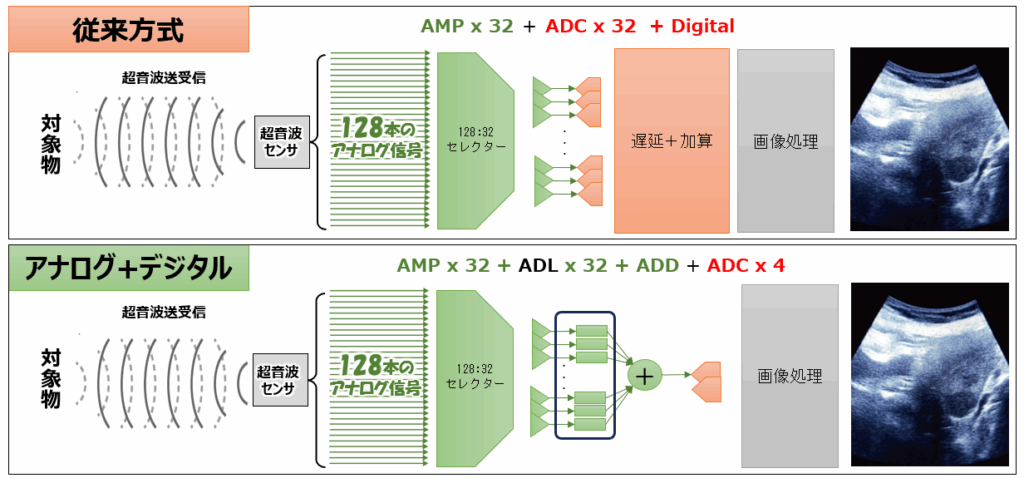

従来方式との比較で説明します。

(AMP×32/ADC×32の従来方式に対し、ADL内蔵によりADC×4へ集約)

■ 従来方式(上段:AMP×32 + ADC×32 + Digital)

従来の超音波診断装置では、探触子から出力される128本のアナログ信号の中から、128:32セレクターで32チャネルを選択し、それぞれの信号を**アンプ(AMP×32)**で増幅した後、**A/D変換器(ADC×32)**でデジタル信号に変換していました。

その後、FPGAなどのデジタル回路で、各チャネル信号に対して遅延制御と同相加算を実施します。

この構成は柔軟性に優れますが、次のような課題を抱えていました。

- 各チャネルごとにADCを持つため、回路規模が大きく消費電力が高い

- デジタル演算による発熱とバッテリー負荷が大きい

- ADCとFPGA間の信号線が増え、モジュールの小型化が困難

この結果、デジタル演算部の電力が全体のボトルネックとなり、プローブの小型化に課題がありました。

■ AFE+ADL搭載のアナログ+デジタル混載方式(下段:AMP×32 + ADL×32 + ADD + ADC×4)

これに対して、D-CLUEが採用する新方式では、AFEの中にADL(Analog Delay Line)を組み込み、

遅延・加算処理の大部分をアナログ領域で実行します。

信号の流れは以下のようになります。

1️⃣ 128:32セレクターで、128振動子のうち32チャネルを選択。

2️⃣ AMP×32で信号を増幅し、ノイズを抑制。

3️⃣ ADL×32により、各チャネル信号に微小な時間遅延をアナログ的に付与。

4️⃣ **アナログ加算(ADD)**回路で、8チャネルごとに同相加算を実施し、32→4チャネルに集約。

5️⃣ ADC×4でデジタル変換し、FPGAで最終的な画像処理を行う。

■ この構成がもたらす2つのメリット

AFE+ADL搭載のアナログ+デジタル混載方式は、2つの重要課題を解決することができます。

① 消費電力の大幅削減

従来方式では、32個のADCと大規模デジタル演算が電力の大部分を占めていましたが、ADL搭載方式では、ADCを4個に削減できるため、A/D変換とFPGA処理にかかる消費電力を抑えられます。

② 小型・軽量化の実現

ADLによるアナログ加算で信号本数を4分の1に集約するため、回路面積・配線量・基板層数を削減できます。これにより、バッテリーや通信回路を内蔵するスペースを確保でき、ワイヤレスプローブの筐体設計自由度が大きく向上します。

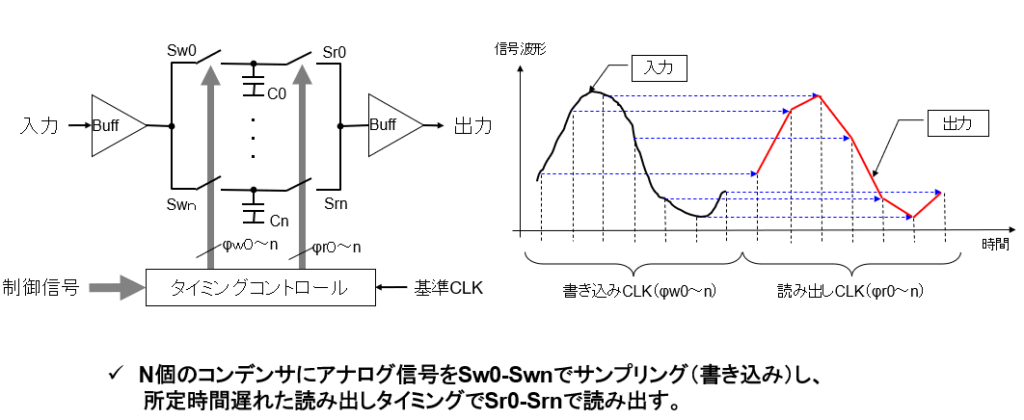

12. ADL(Analog Delay Line)の構造と動作原理

さて、ADL(Analog Delay Line)の構造と動作原理について、もう少し詳しく見てみましょう。この回路は入力されたアナログ信号を時間的に“ためて”から出力することで、デジタル演算を行わずに信号の遅延制御を実施します。

■ ADLの構造

ADLは、図左に示すように、**複数のコンデンサ(C₀〜Cₙ)とスイッチ群(Sw₀〜Swn、Sr₀〜Srn)**で構成されています。入力信号は左側のバッファを介して各コンデンサに接続され、制御信号によってスイッチが順番に開閉されることで、信号の一部を一時的に蓄積します。

中央のタイミングコントロール回路は、基準クロック(CLK)をもとに書き込み用(φw₀〜n)と読み出し用(φr₀〜n)の2系統のクロックを生成し、スイッチ群を時系列的に制御します。

この仕組みによって、アナログ信号を「一定間隔でサンプリング → 所定時間後に再生」という流れで扱うことができます。

■ 動作原理:書き込みと読み出し

ADLの動作は、**書き込み(Sampling)と読み出し(Readout)**の2段階で行われます。

- ① 書き込みフェーズ(Sw₀〜Swn)

入力信号を一定のクロックタイミング(φw₀〜n)でサンプリングし、

各コンデンサにその瞬間の電圧値を保持します。

この動作によって、時間的に連続する波形が「離散的な電荷列」として一時保存されます。 - ② 読み出しフェーズ(Sr₀〜Srn)

一定の遅延を置いて、対応する読み出しスイッチ群(Sr₀〜Srn)を順にオンにします。

保持された電荷を基準クロック(φr₀〜n)に従って放出し、出力波形として再構成します。

この際、書き込みと読み出しのタイミング差が**遅延時間(Delay Time)**となります。

図右の波形図では、黒線が入力信号、赤線が出力信号を示しています。入力波形がコンデンサに順次書き込まれ、一定時間後に読み出されることで、波形が右方向(時間軸方向)にシフトしている様子が確認できます。

さて本章では、超音波診断装置におけるキーデバイスとして、AFEとADLが果たす役割と、その技術的な進化を解説しました。これらの要素技術を結合させるMixed SignalLSI設計は、次世代の医療機器が求める「高性能・低電力・小型化」の要件を満たす鍵の1つであると考えます。

次章では、この技術を具体化した成果として、**ハンディ型プローブ用LSI「MACADAMIA」**の設計とその構造について紹介します。

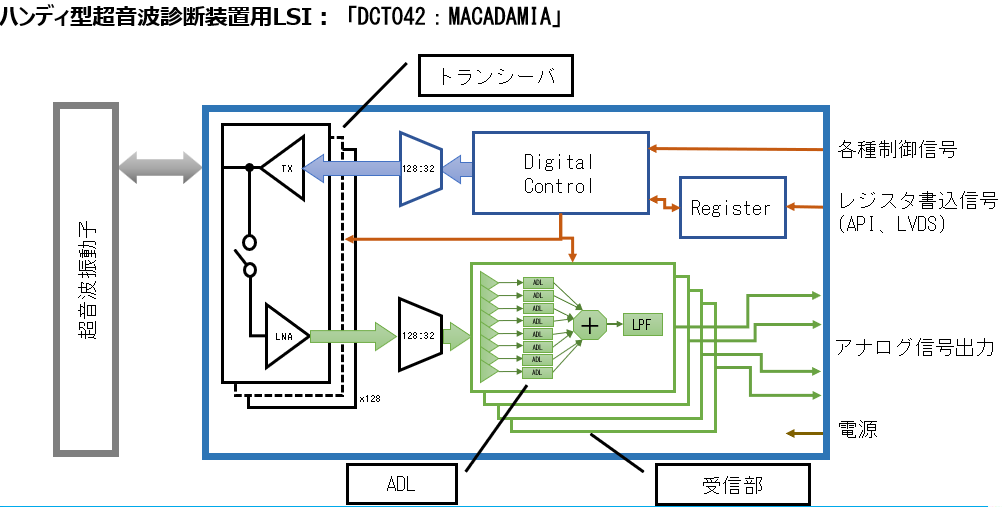

13. ハンディ型超音波診断装置用LSI「MACADAMIA」

ハンディ型超音波診断装置用LSI「MACADAMIA」は、探触子からの送受信信号をワンチップで処理する統合型Mixed Signal LSIです。図はそのブロック構成を示したもので、トランシーバ部・制御部・受信部・ADLが一体化されたアーキテクチャを採用しています。

■ トランシーバ部:TX/LNA ×128個をアレイ化

探触子(超音波振動子)と直接接続する最前段には、送受信を担うトランシーバ部を配置。128個の送信回路(TX)と受信アンプ(LNA)がアレイ状に並び、各振動子への駆動パルス出力と反射信号の受信を並列で行います。この構造により、超音波ビームの送受信を高速かつ高精度に制御できます。

■ 制御部(デジタルブロック):走査制御とタイミング生成

中央のデジタル制御部では、「128:32セレクター」「Digital Control」「Register」などで構成され、

128個の振動子のうち任意の32チャネルを同時に選択します。走査方向・深度・送信パターンなどの条件をレジスタ経由で制御し、AFEおよびADLブロック全体のタイミングを統括しています。制御信号やレジスタ書き込み信号はAPI/LVDS経由で外部機器と連携し、タブレットやワイヤレスユニットとの高速通信を実現しています。

■ 受信部(アナログブロック):ADLによるアナログビームフォーミング

選択された32チャネルの信号は、受信部の**ADL(Analog Delay Line)**に入力されます。

ADLでは、各信号に微小な時間遅延を与え、**アナログ領域で同相加算(ビームフォーミング)**を実施。これにより、FPGA側で行っていた遅延演算をアナログ処理で代替し、消費電力を大幅に削減します。

32チャネルの出力は、ADL内部で8チャネル単位に加算され、LPF(ローパスフィルタ)×4を通じてノイズを除去。最終的に4チャネルのアナログ信号として出力され、後段のADCでデジタル化されます。

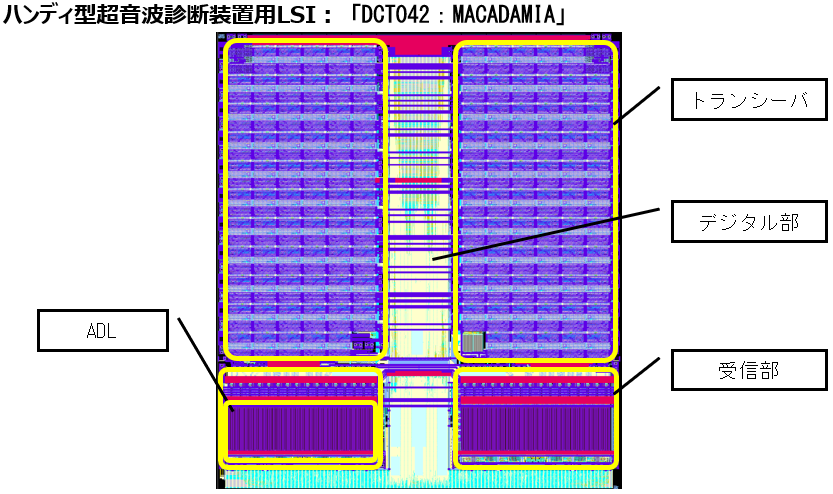

■ 回路レイアウト構成:高密度アレイ配置とノイズ分離設計

図2は、実際のチップレイアウトを示したものです。

左上の「トランシーバ部」、中央の「デジタル制御部」、右下の「受信部/ADL」が明確に分離されて配置されています。アナログとデジタルが混在する大規模Mixed Signal LSIでありながら、電源系統と信号層を階層的に分離することで、クロストークやノイズ干渉を徹底的に抑制しています。

特に、ADLブロックはアナログ信号を扱うため、周囲をグラウンドシールドで囲い、トランシーバやデジタル制御ブロックからのスイッチングノイズを遮断しています。これにより、微小な反射信号でも高S/N比を保ったまま安定動作を実現しています。

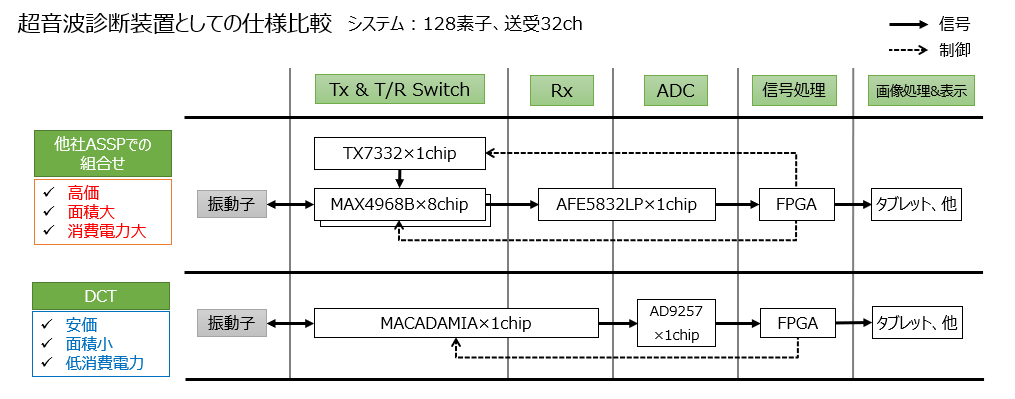

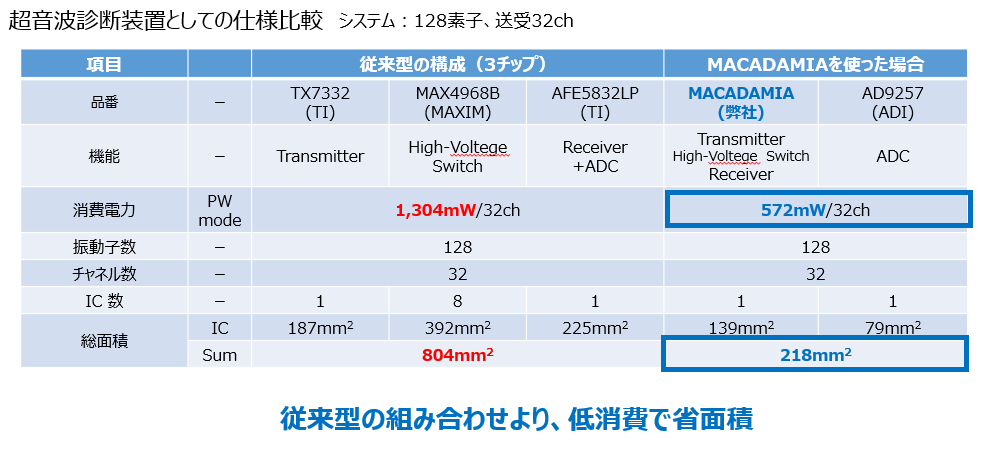

14.「MACADAMIA」はどれだけ省電力・省面積化に貢献するか?

超音波診断装置の心臓部には、送受信制御を担うAFEやトランスミッタなど、複数のLSIが連携して動作しています。しかし、従来は各機能が個別チップとして構成されており、高消費電力・大面積・高コストという課題がありました。D-CLUEが開発した「MACADAMIA」は、これらの機能を1チップに集約することで、省電力かつ小型な超音波診断装置を実現しています。

■ 従来構成との違い:チップ集約による効率化

図は、他社ASSP(汎用IC)を用いた構成と、D-CLUE製「MACADAMIA」を用いた構成の比較です。

従来方式では、送信用のTX7332(TI)、高電圧スイッチMAX4968B(MAXIM)×8チップ、受信用AFEAFE5832LP(TI)の3チップ構成でした。これらはFPGAに接続して制御を行うため、配線が増え、消費電力も大きくなります。

一方、「MACADAMIA」構成では、送受信・高電圧スイッチ・レシーバをすべて1チップに統合。

AD9257(ADC)との2チップ構成となり、システム全体の構成がシンプルになっています。

■ 消費電力・実装面積の比較

図表に示すように、従来構成では32ch動作時の消費電力が1,304mW/32chに達していました。

これに対し、「MACADAMIA」では572mW/32chと、約56%削減を達成。長時間バッテリー駆動が求められるワイヤレス超音波プローブにおいて、この電力効率の向上は非常に大きな意味を持ちます。

さらに、実装面積も大幅に削減。従来構成での合計**804mm²(3チップ構成)に対し、「MACADAMIA」+AD9257では218mm²(2チップ構成)**と、約73%小型化を実現しています。

■ まとめ:コスト・信頼性への効果

チップ数を3から2へ減らすことで、回路配線や部品点数を削減。これにより、基板設計の自由度が向上するとともに、製造コストや組立工数も低減されます。また、接続点の減少により信号品質のばらつきが抑えられ、高周波特性の安定化や量産時の信頼性向上にもつながると考えています。

「MACADAMIA」は単なるLSIではなく、超音波診断装置のシステム設計そのものを最適化するための大規模Mixed Signal LSIです。高性能を維持しながら、省電力化・低コスト化・小型化を同時に実現し、ハンディ型・ワイヤレス診断装置の普及を後押しします。

次は、MACADAMIAを例に、大規模なMixed Signal LSI設計時に起きる課題やその対策についてお伝えします。

15. 大規模Mixed Signal設計の課題解決

大規模なMixed Signal LSIでは、アナログ信号とデジタル信号が同一チップ上で密接に隣り合うため、

**クロストーク(信号干渉)**が最大の設計課題となります。

とくに、医療用超音波診断装置のように微弱なアナログ信号を扱うシステムでは、

数十mVのノイズでも画像品質を大きく損なう可能性があります。

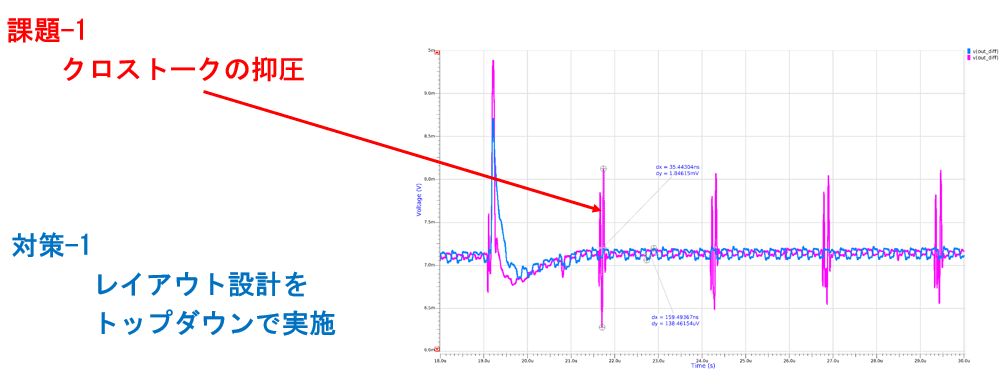

課題①クロストークの抑圧とレイアウト最適化

図1は、クロストークが発生した際の波形例です。

対策前(ピンク) / 対策後(青)

対策前のピンク線(VOUT)では、高周波ノイズがアナログ側へ漏れ込んでいることが確認できます。

このような影響を防ぐためには、チップ設計段階での配線構造と層分離設計が重要になります。

対策を施すことで青線(VOUT)のようにノイズ干渉を防ぐことが出来ています。

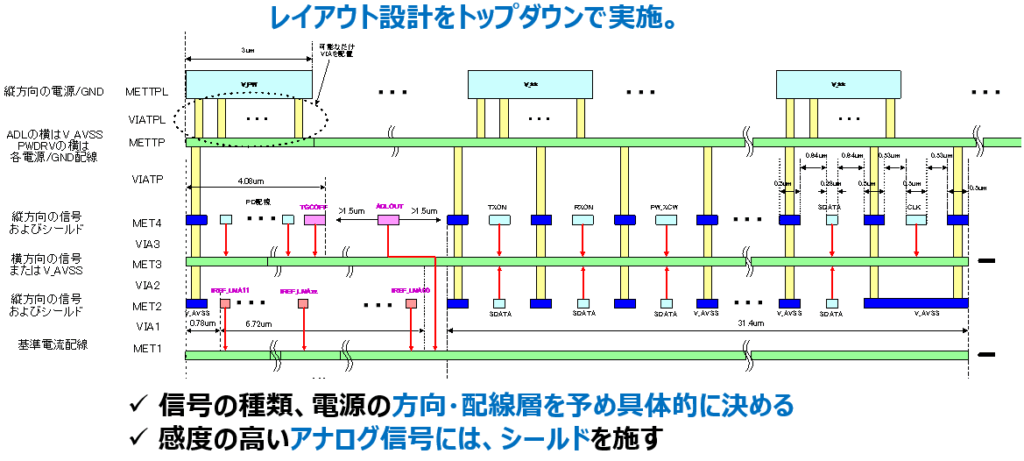

■ 対策1:レイアウト設計をトップダウンで実施

D-CLUEでは、MACADAMIA開発において従来の「ボトムアップ(回路優先)」ではなく、トップダウン設計によるレイアウト主導のアプローチを採用しました。

下図に示すように、信号・電源・GNDを階層的に分離し、上位層から配線方針を事前に定義することで、信号干渉を根本的に抑えています。

- 信号の種類(アナログ/デジタル)を明確に分類

- 電源方向と配線層(MET1〜MET4)をあらかじめ決定

- 感度の高いアナログ信号にはグラウンドシールドを適用

これにより、ADLブロックや受信部の微弱アナログ信号を、

隣接するデジタル制御ブロックのスイッチングノイズから完全に隔離できる構造を実現しました。

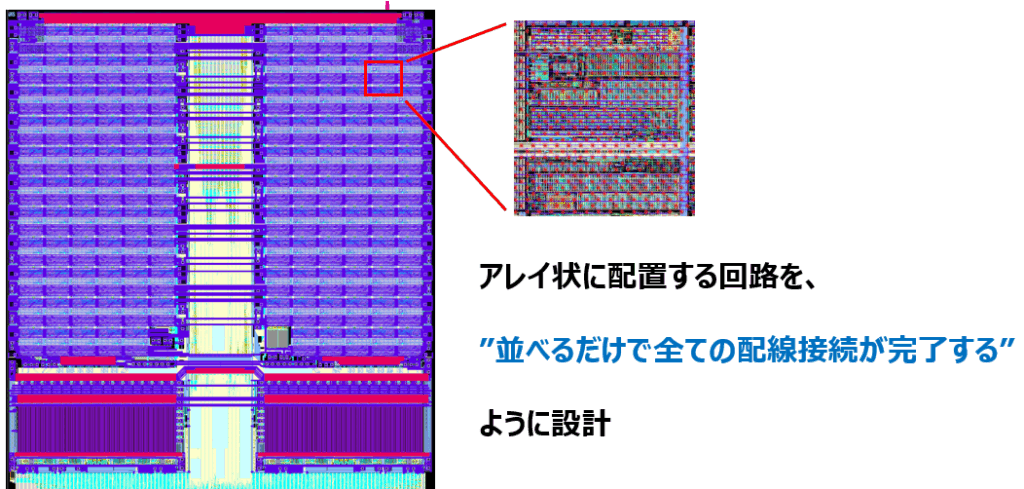

■対策2:配線設計の最適化 ― “回路を並べるだけで配線完了”

図3は、実際のレイアウト設計例です。

MACADAMIAでは、128個の振動子の超音波送受信を制御するトランシーバ部の回路をアレイ状に均一配置する構造を採用しました。

この設計思想のポイントは、「アレイ状に回路を並べるだけで、すべての配線接続が完了する」よう設計した、いうことです。

このように事前に統一設計することで、数百〜千本に及ぶ配線を自動的に整列・最短経路で接続可能としました。結果として、配線密度が上がることによるクロストークのリスクを抑え、大規模Mixed SignalLSIで高い再現性と信頼性を確保できています。

このように、MACADAMIAではクロストーク抑圧を出発点としたレイアウト設計を徹底し、

複雑なMixed Signal回路を高密度に統合しながらも、医療機器に要求される信号純度と安定性を両立しています。

課題② 大規模LSIでは市販シミュレータが動かない

Mixed Signal LSIの開発では、設計そのものよりも**「検証(Verification)」が最大の壁**になることがあります。特にMACADAMIAのように、アナログ回路とデジタル回路が1チップ上で密接に連動する設計では、シミュレーション負荷が膨大になり、市販EDAツールでは解析不能となるケースが多くあります。

しかし、LSI設計では動作検証を行わずに量産設計へ進むことは絶対にできません。

アナログとデジタルの境界で生じるノイズ干渉やタイミング不整合を確認するためには、

チップ全体の結線・信号伝搬をシステムレベルで検証する必要があります。

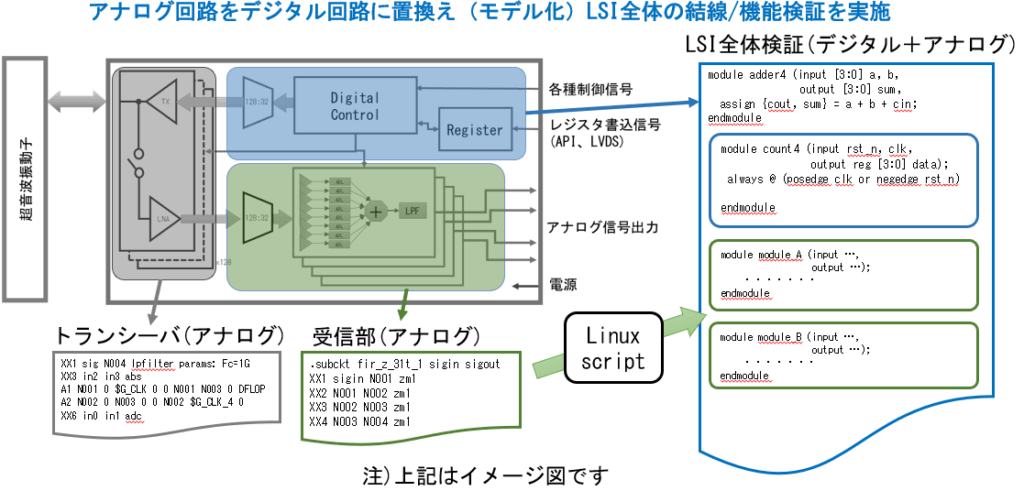

■ 対策:アナログ回路をデジタルモデルへ置換(モデル化)

D-CLUEでは、MACADAMIA開発において、アナログ回路を**デジタル回路モデルへ置き換える“モデル化手法”**を導入しました。

これは、アナログ信号の動作を数値パラメータ化し、波形そのものではなく「振幅・遅延・応答特性」として近似的に表現するものです。この手法により、アナログ動作の本質的な影響を保持しながらも、

シミュレーション規模をデジタル相当まで軽量化することができます。

これにより、アナログとデジタルの相互干渉を含む全チップレベルの機能検証が可能となり、

量産前に潜在的な配線不良・遅延異常・論理誤動作を高精度に検出できるようになっています。

16. まとめ

いかがでしたでしょうか。これまでに説明してきた内容を最後にまとめておきます。

■ 小型・低消費・高画質の両立

ワイヤレス超音波診断装置用LSI「MACADAMIA」は、D-CLUEが培ってきたMixed Signal LSI技術を結集したLSIです。MACADAMIAは128チャネルの信号を同時処理し、アナログ領域でのビームフォーミングによりFPGA負荷を軽減。これにより低消費電力と小型化を両立しつつ、高S/N比を維持する構造を実現しています。

試作評価では、従来方式よりも電力と面積を大幅削減できる見通しが得られています。

■ 医療現場に広がる応用

MACADAMIAは、病院だけでなく在宅医療・救急・災害現場など、電力や設置スペースが限られる環境でのリアルタイム診断をより手軽にする技術です。画像解析との連携によるPoint of Care医療の拡大にも期待できます。

■ 評価キット提供のお知らせ

現在、D-CLUEではMACADAMIA試作LSIを搭載した評価キットを提供中です。研究機関・医療機器メーカー・半導体開発企業など、ご関心のある方は、以下よりお問い合わせください。

📩 評価キットのご相談はこちら:

https://d-clue.com/contact/📩 資料のダウンロードはこちら:

https://d-clue.com/download/detail07/

小さなチップが、大きな医療の自由を拓く。

D-CLUEは、MACADAMIAで、その実現に向けて進化を続けていきます。