なぜ電源IC-DCDCコンバータが注目されるのか

近年、AIサーバやデータセンターなどで使用される高性能機器では、CPUやGPUの高集積化・高性能化に伴い、低電圧・大電流で安定した電源供給が求められるケースが増えています。これらのシステムでは、演算処理の高密度化に伴い、大きな出力負荷変動が頻繁に生じる傾向があります。

このような厳しい動作環境において、安定した電圧供給を維持することは、システム全体の信頼性向上や省電力化に直結する重要な課題です。特に、電源IC(降圧型DCDCコンバータ)の性能は、こうした要求に応えるための鍵となっており、システムの安定性と効率に大きく影響する重要な要素として注目されています。

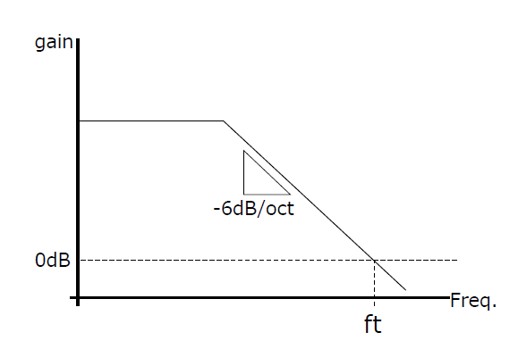

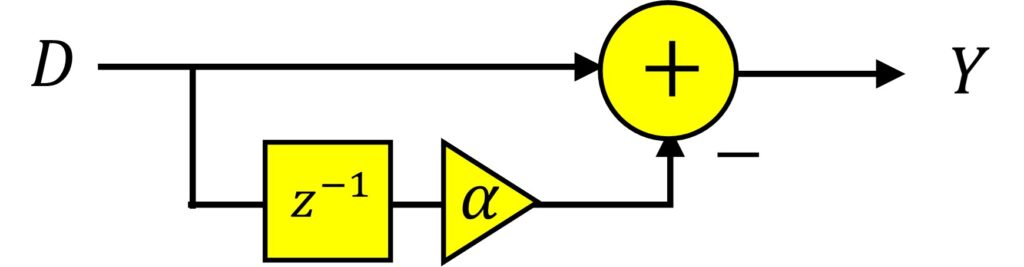

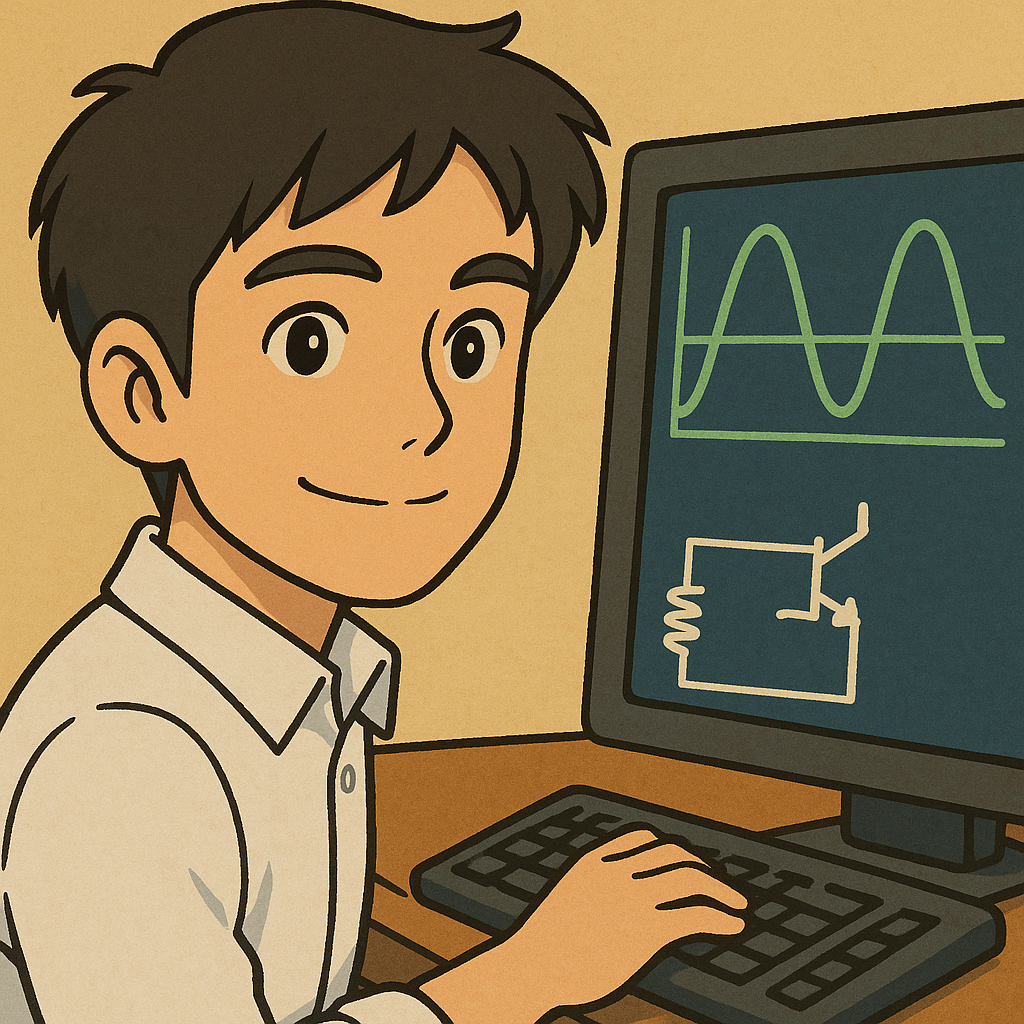

以下の図は、同期整流型の降圧型DCDCコンバータの基本動作を示したものです。

この回路では、制御ICが出力電圧をリアルタイムでモニタしながら、ハイサイド/ローサイドのスイッチを制御するためのパルス幅変調(PWM)信号を生成します。

その信号をもとに、インダクタとコンデンサ(LCローパスフィルタ)によって電圧を平滑化し、出力負荷変動がある環境でも安定した出力電圧を維持することが可能です。

IPC開発の背景と特徴

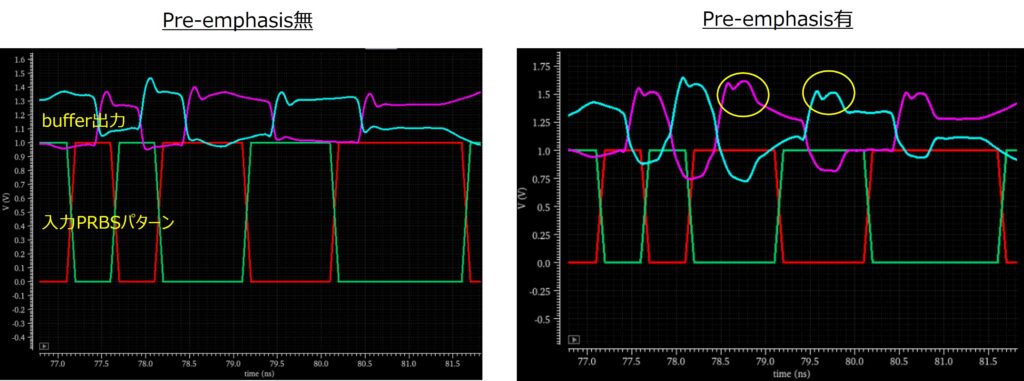

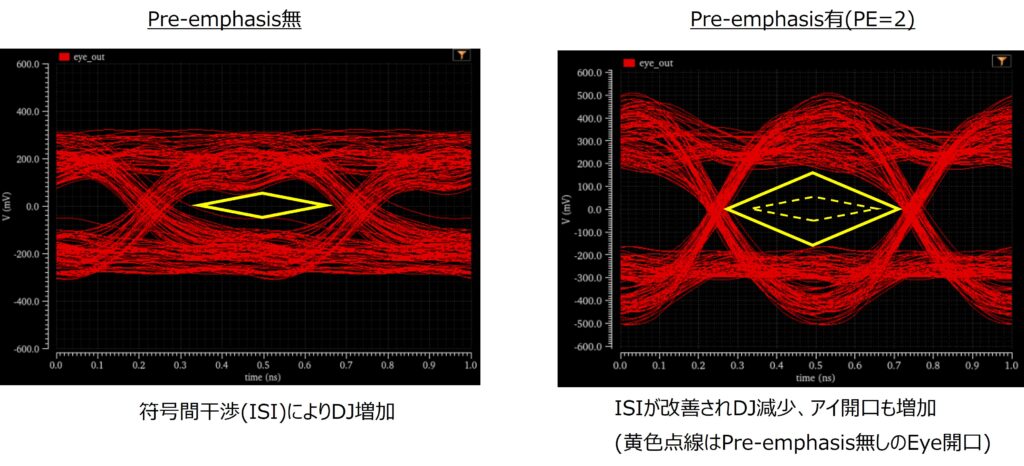

AIサーバなどでは、出力負荷電流が急激に変化する場面が多く、その際に出力電圧が一時的に低下(電圧ドロップ)することが、システムの安定性や動作信頼性に影響を与える重要な課題となっています。

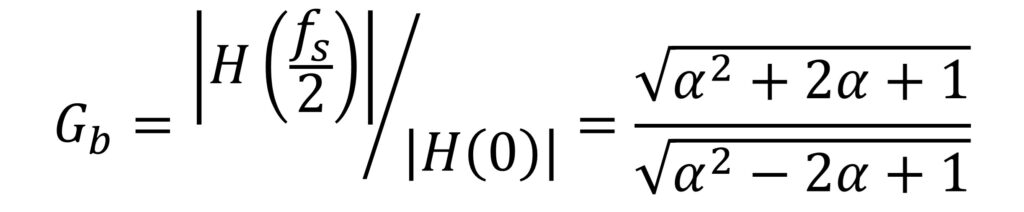

降圧型DCDCコンバータでは、制御ICが出力電圧をリアルタイムでモニタして行うフィードバック制御とインダクタとコンデンサによるLCフィルタで出力電圧を平滑化します。しかし、従来のアナログ回路による制御では応答速度には限界があり、急激な負荷変動に対して十分に素早く補正することが困難でした。

こうした課題に対応するため、当社ではIPC(Intelligent Power Converter)という新しい電源制御ICを開発しました。IPCは、従来型DCDCコンバータの基本制御に加えてデジタル技術を融合することで、リアルタイムに出力電圧の変動を検出し、必要に応じてフィードバックループの利得を動的に調整することでPWM制御の応答性能を向上させます。

これにより、負荷急変時の電圧ドロップを大幅に抑制し、安定した電源供給を実現することが可能となります。

デジタル・アシスト・アナログ(DAA)技術

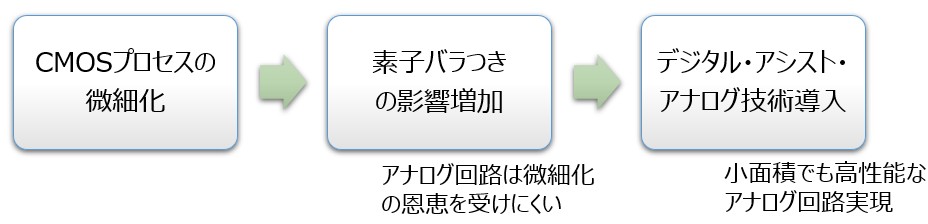

アナログ回路は、デジタル回路に比べて微細化の恩恵を受けにくく、製造ばらつきや温度依存性による性能変動が生じやすい領域です。従来は、こうしたばらつきを抑えるために素子の面積を大きくして特性を確保するという設計手法が一般的でした。しかし、小型化や高効率化が求められる現代のシステム設計では、チップ面積の制約や消費電力の観点から、こうした手法には限界があります。

このような課題に対応するために活用されているのが、デジタル・アシスト・アナログ(DAA: Digitally Assisted Analog)技術です。DAAは、アナログ回路の動作をデジタル処理によって補強・拡張することで、小面積でも高性能を両立させるアプローチです。

DAA技術により、従来は素子サイズや外付け部品で対応していた補正や調整を、チップ内のデジタル制御で柔軟かつ高精度に実現できるようになり、設計の自由度や製品の競争力向上に貢献します。

次回は、DAA技術の適用例と効果について、事例を交え詳しくお伝えします。

<参考文献>

◆第13回 デジタル・アシスト・アナログ技術(その1):アナログICの基礎の基礎 – EDN Japan (itmedia.co.jp)