高速伝送の3回目、今日はイコライザ機能についてお伝えします。前回の記事はこちら。

イコライザ機能 ― 所望の周波数特性を実現するために

前章で述べたように、高速伝送系で“フラットな帯域特性”を実現するには、回路側で積極的に補償技術を導入する必要があります。その代表が「イコライザ(等化器)」です。

イコライザの役割と選択

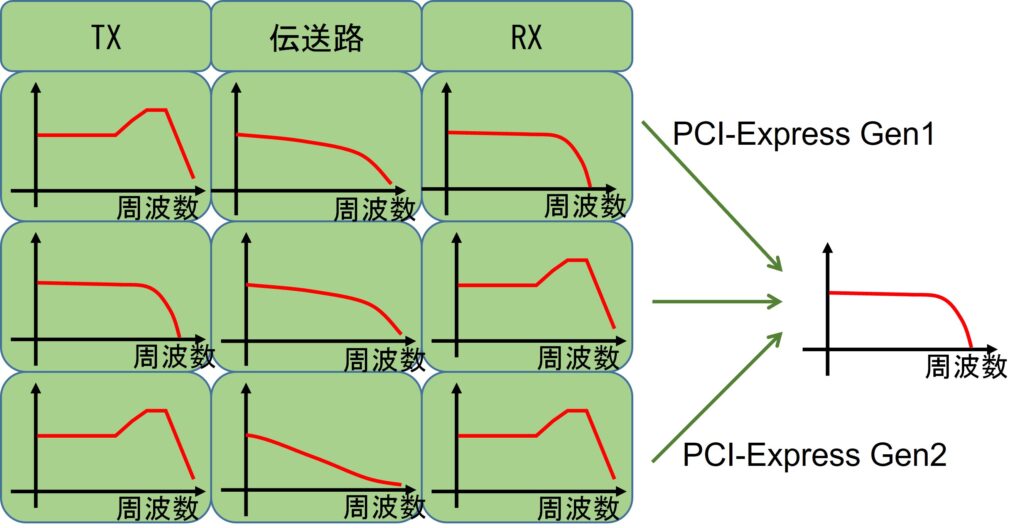

イコライザは、送信側(TX)や受信側(RX)で異なる周波数特性を持つ回路を組み合わせて、

システム全体として所望の周波数応答(=良好なアイ開口が得られる帯域フラット特性)を実現するための技術です。

たとえば、

- 送信側で高域成分を強調するTXイコライザ(Pre-emphasis型)

- 受信側で低域損失を補償するRXイコライザ

など、伝送路の損失やピーキングなどの特性に応じて最適な補償パターンを選択します。

PCI Expressなどの実例では、TX、RXともにイコライザ機能が搭載され、設計者は伝送環境・世代(Gen1/Gen2)に合わせて所望の周波数応答を合成することで、高速信号伝送の信頼性を確保しています。

技術的な難易度と今回の選択

一般に、RXイコライザはTXイコライザよりも技術的に難易度が高く、設計や調整も複雑になりがちです。

近年はTX/RX両方にイコライザを搭載するシステムが主流ですが、今回の設計例では伝送路特性と設計バランスを考慮し、「TXイコライザ方式(送信側補償)」を選択しています。

このように、伝送路特性を踏まえて最適なイコライザ方式を選択することが、安定した高速IF設計の実現につながります。

Pre-emphasisとは?

TXイコライザで、特定の高周波成分をあらかじめ強調(増幅)する処理が「Pre-emphasis(プリアンファシス)」です。Pre-emphasisは、送信信号の立ち上がりや立ち下がりといった高速成分を強調し、伝送路で減衰してしまう高域成分をあらかじめ“ブースト”して送り出す技術です。

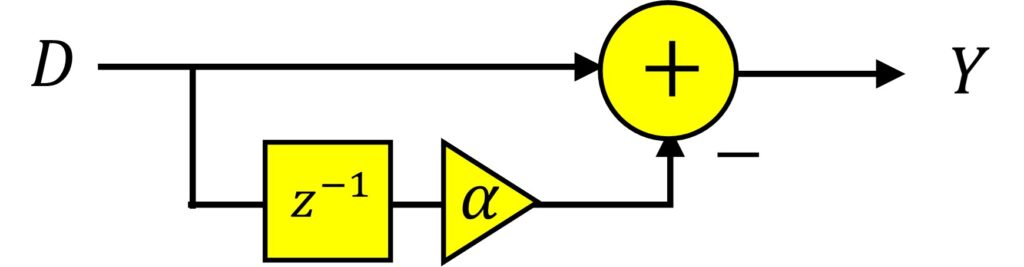

Pre-emphasisの原理 - 離散系High-passフィルタ

図のように「現在の入力データから、1クロック前のデータ(z⁻¹遅延)をα倍して差し引く」ことで、急峻な変化(=高域成分)を強調する仕組みです。

この技術は、離散時間系のハイパスフィルタとして数式でモデル化できます。

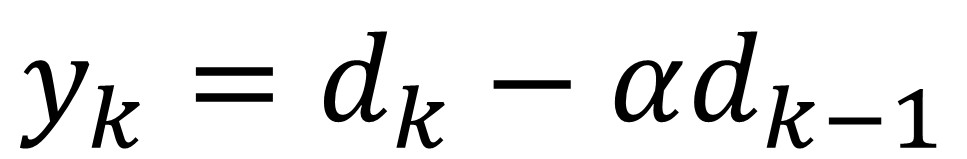

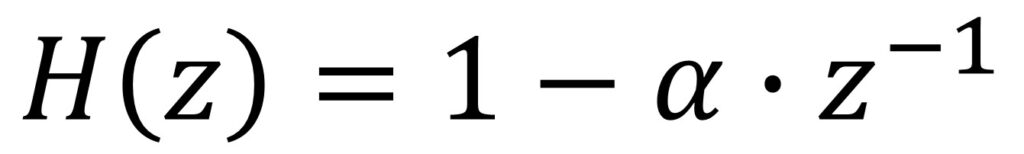

式で表すと

(yₖ:出力、dₖ:現在の入力、α:Pre-emphasisの強さパラメータ)

これをz変換すると、

となり、伝達関数としてシステム的な評価も可能です。

周波数領域での特性

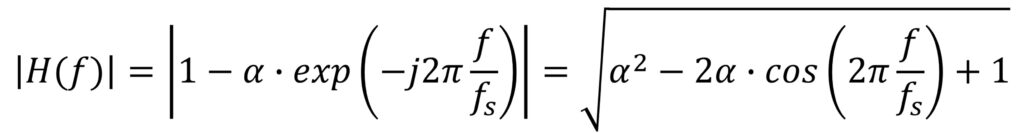

さらに、周波数特性(|H(f)|)は

のように表せます。ここでfsはサンプリング周波数、αが小さいほど補償効果は弱く、大きいほど強い補償となります。

Boost Gainによるパラメータ設計

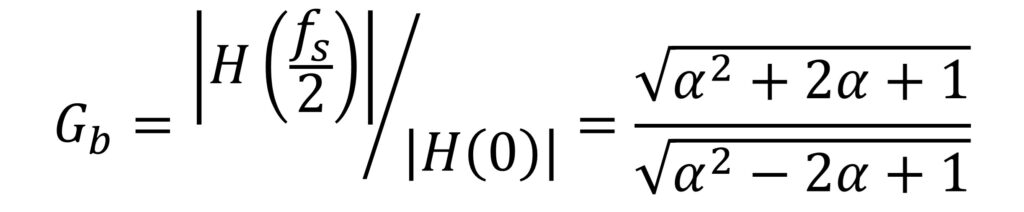

実際のICやデータシートでは、Pre-emphasisの効き具合は「boost gain(Gb)」で表されます。

これは“ピークゲインとDCゲインの比率”で、下記の式で定義されます。

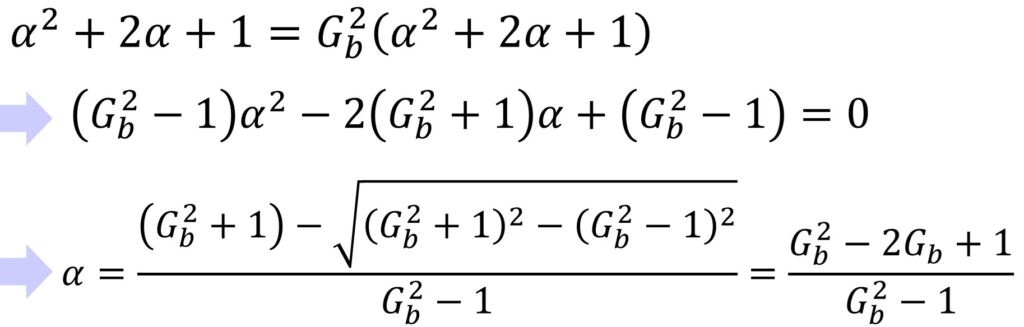

Gbから逆算してαを決定します。

この数式モデルを基に、PEレベル1~3などの段階でα値を設定するα値計算表が作れます。

<α値計算表>

| PE level | boost(dB) | boost | α |

|---|---|---|---|

| 0 | 0 | 1 | 0 |

| 1 | 3 | 1.41 | 0.17 |

| 2 | 6 | 2.00 | 0.33 |

| 3 | 9 | 2.82 | 0.48 |

このように数式と物理モデルに基づいて、信号補償量を論理的に設計できるのがPre-emphasisの強みです。

ちょっと長くなったので、今回はここまでにして、次回はPre-emphasisの有無による波形の違いについてお伝えします。