電源フィルタの弊害対策を考える

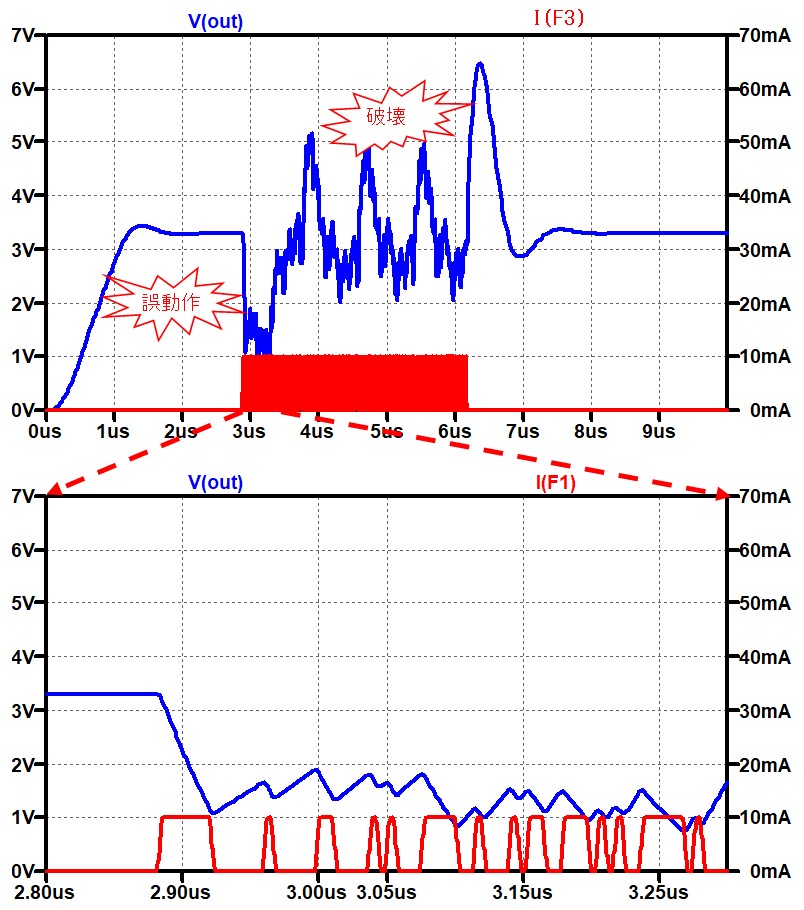

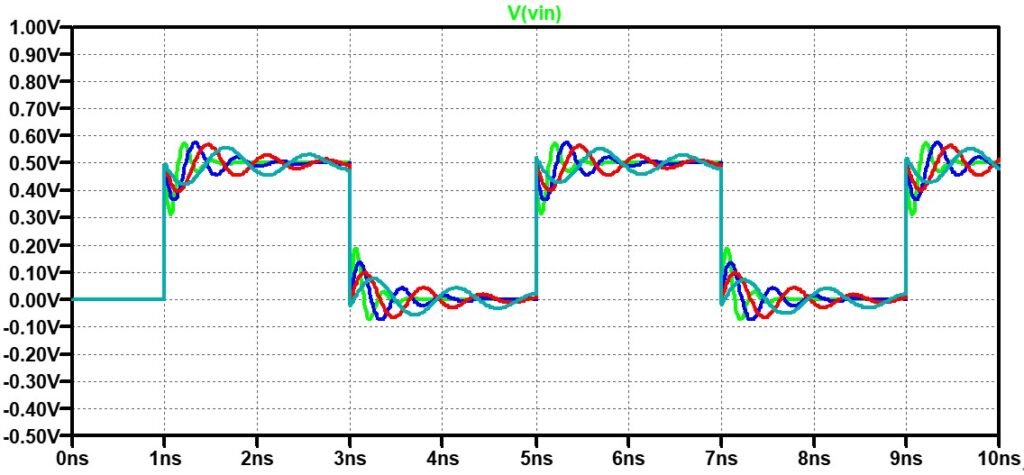

前回は電源フィルタの設計は意外と難しくて、雑音を除去するはずの電源フィルタが、逆に雑音や過剰な電圧を発生させてしまう回路になってしまう事があると紹介しました。

今回はその対策を考えてみたいと思います。

コンデンサとインダクタの挙動変化を知る

急激な電圧低下に耐えられないコンデンサ

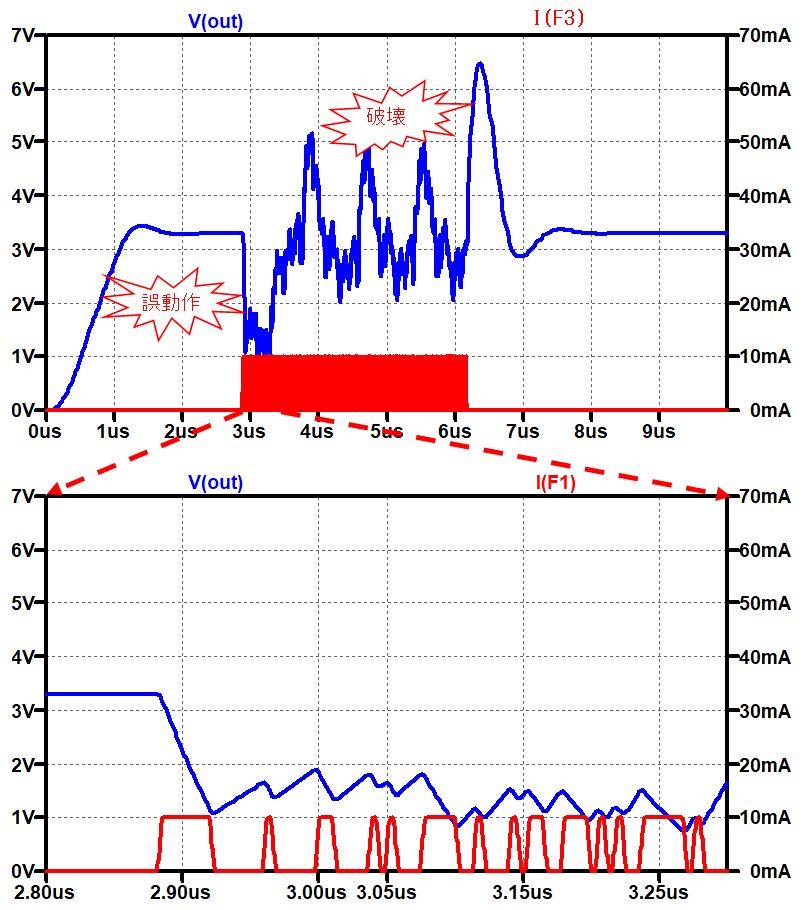

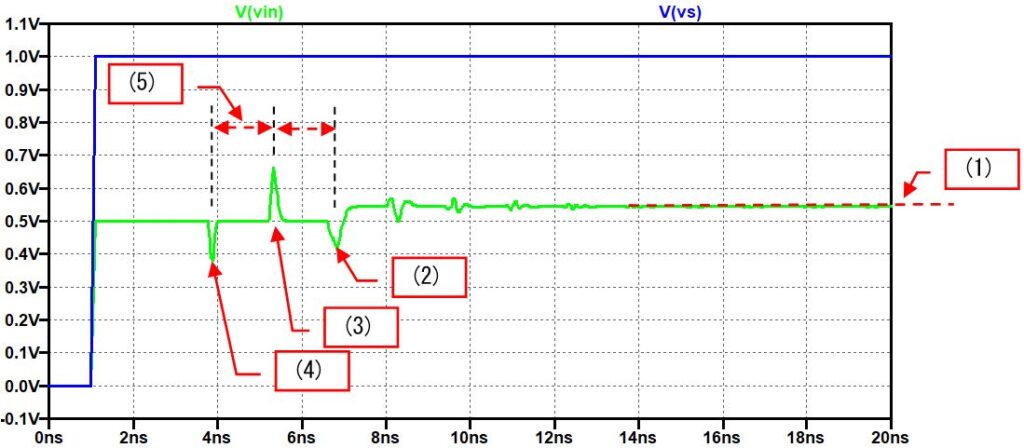

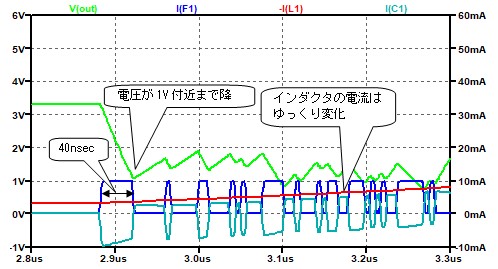

前回の回路は負荷に流れる電流のピークを10mAとしていましたが、最初の電流でいきなり電圧が1V付近に降下しています。

これは、コンデンサCf1の値が150pFと小さいために急激な電流の増加に電源電圧が耐えられないためです。

つまり、急速な電流の変化にはインダクタは応答できないので、コンデンサが電流を先ずは供給して頑張り、あとでインダクタからゆっくりと電流を供給してもらうといった動きをするのですが、最初の部分で頑張りが足りないと電圧が降下してしまいます。

コンデンサがどのくらい頑張れるかは、次式の計算で求めることが出来ます。

電圧降下は流れる電流を積分してコンデンサの値で割れば良いと言うことなので、計算してみると・・・

![]() の電圧降下が発生する事に成ります。

の電圧降下が発生する事に成ります。

従って、150pFは10mAが40nsec流れるといった負荷には耐えられないということです。

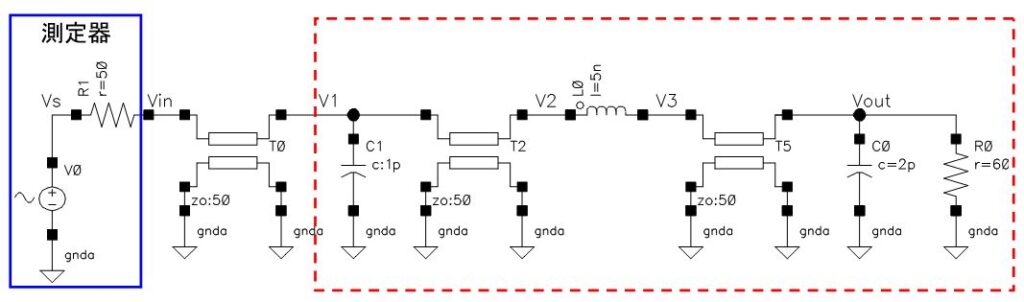

コンデンサの値を大きくする

ではどうするかと言うと、コンデンサの値を大きくするのが一番簡単です。

150pFで2.67Vの電圧降下だったので、特性に影響のないところまでと言うと・・・2桁ずらして、15000pFで0.0267Vの電圧降下であったら特性に問題はなさそうです。

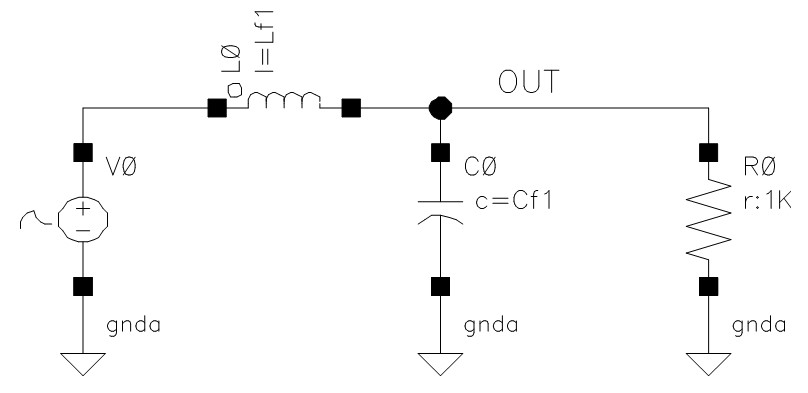

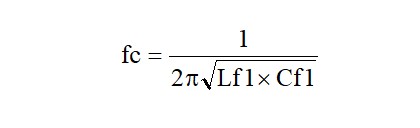

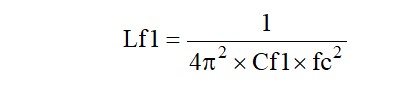

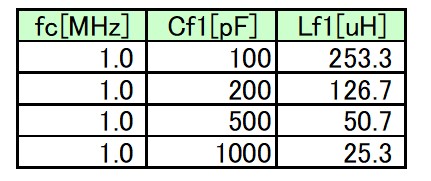

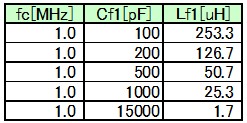

早速変更して計算をして見ましょう。前回と同じように1MHzをカットオフ周波数にするためのインダクタの値を計算してみると下記の様になりました。

1.7uHは一番系列で近い値の1.8uHとしました。

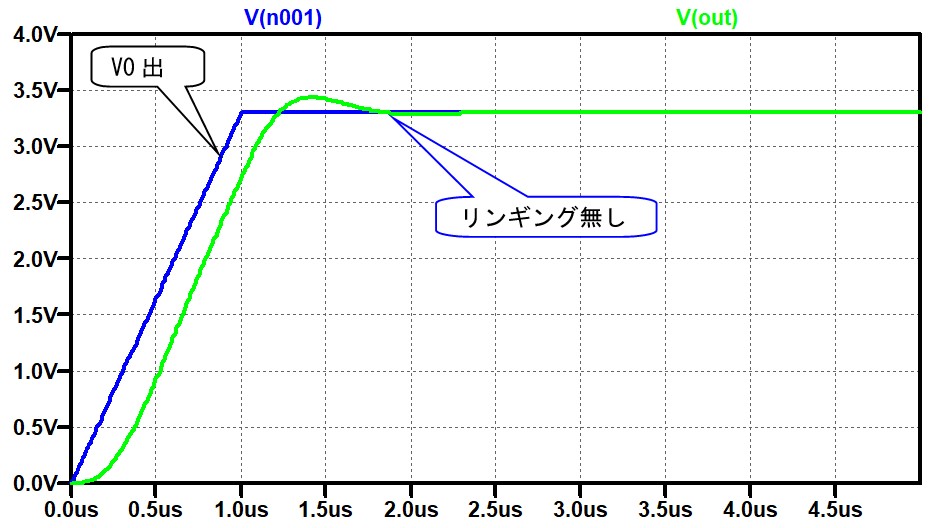

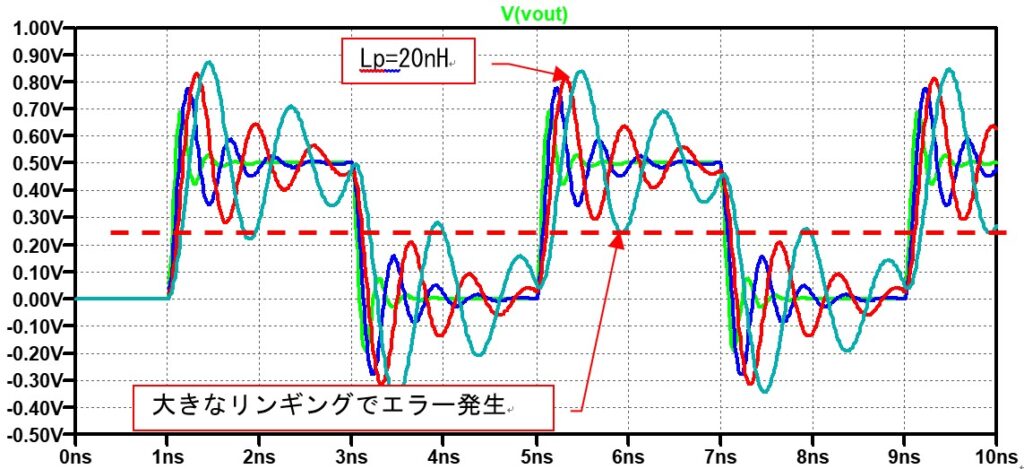

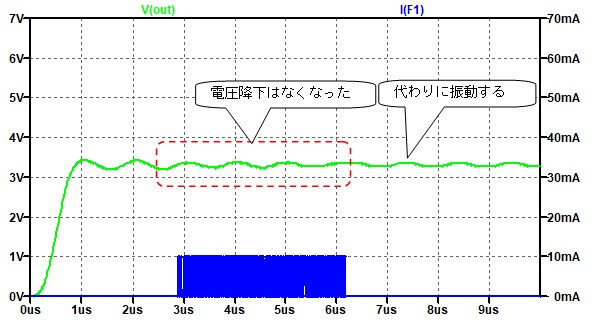

電圧効果は無くなりましたが、代わりに電源が振動するようになってしまいました。

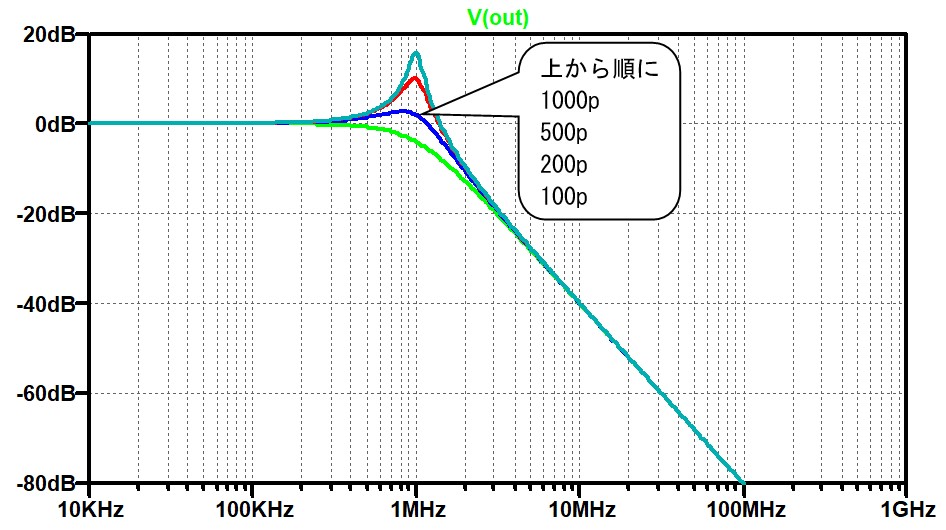

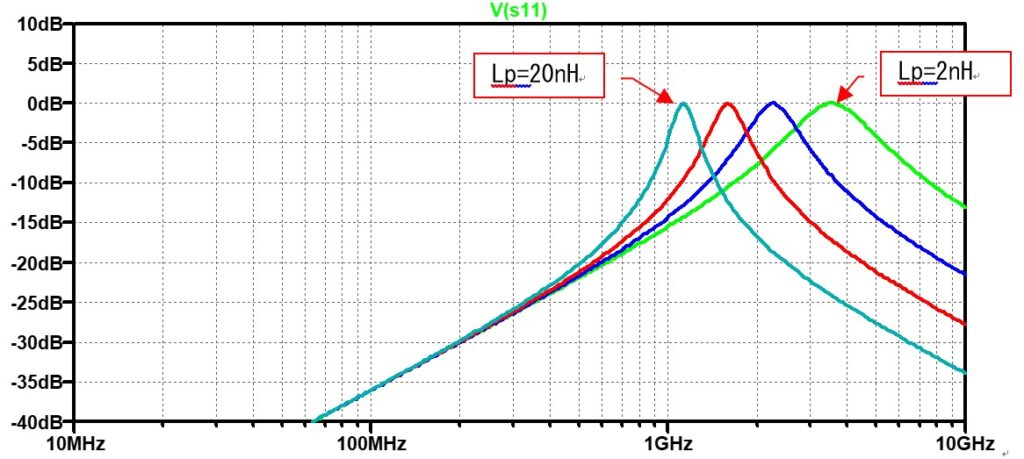

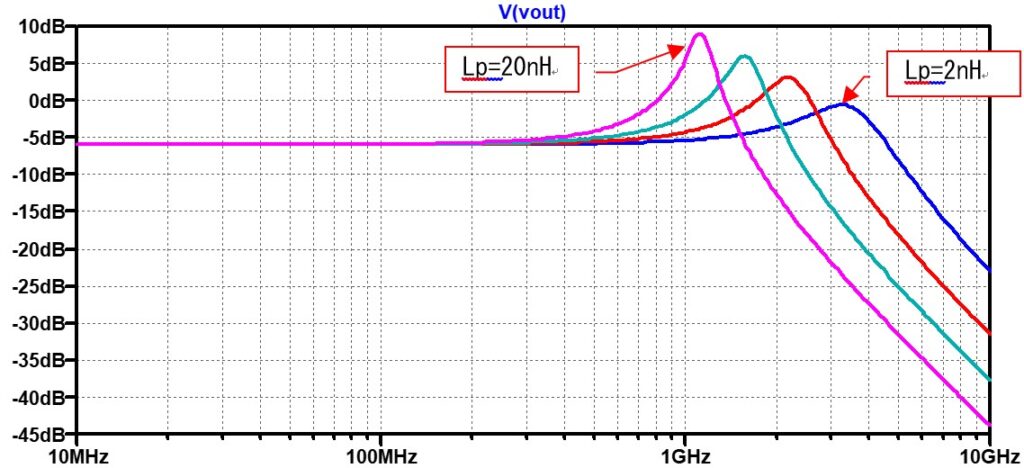

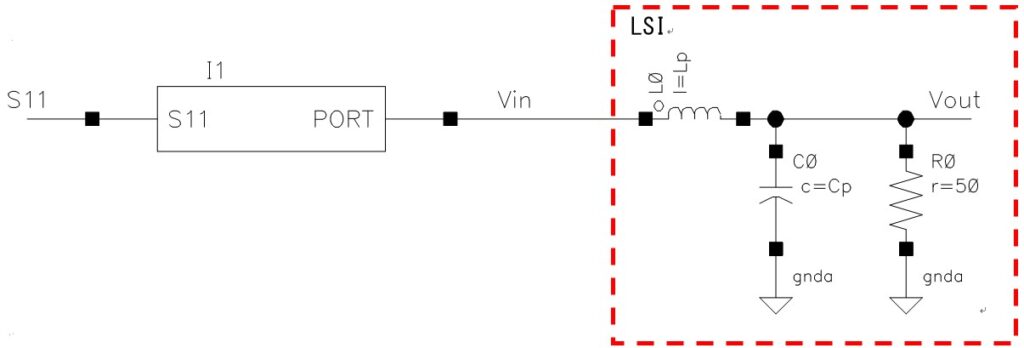

電源振動の原因を周波数特性で確認する

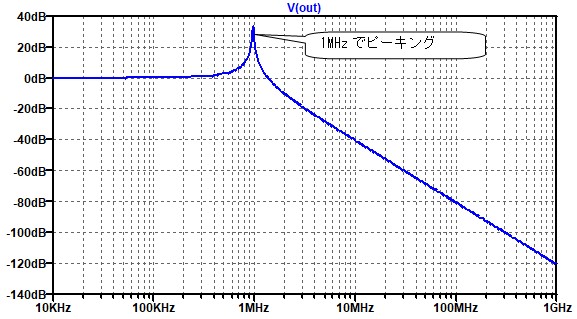

電圧源からの周波数特性を確認してみると・・・・

案の定、ピーキングが発生していました。

共振するポイントを楽に計算で求める

このままではリンギングが条件に依ってはひどくなり、場合に依っては発振してしまう恐れがあります。このピーキングは電源フィルタのインダクタとコンデンサの共振に依って発生しているので、この共振のQを出来るだけ低くすれば良いのですが、その計算は結構面倒な計算式となり、途中で挫折した方もいるかもしれません。そこで、もう少し簡単な方法を紹介したいと思います。

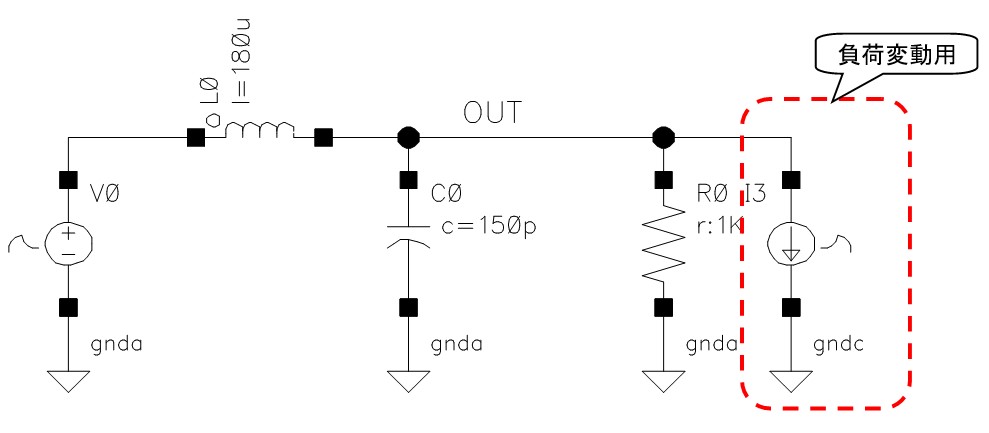

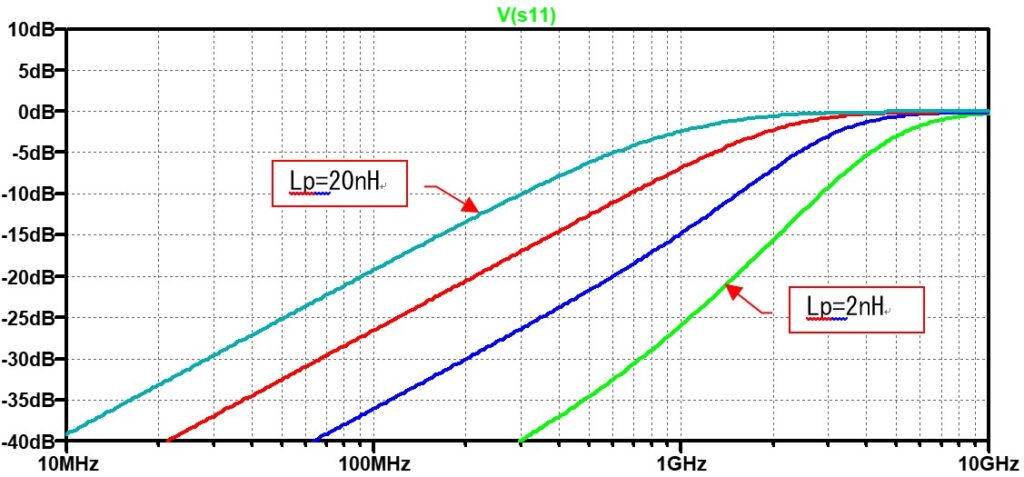

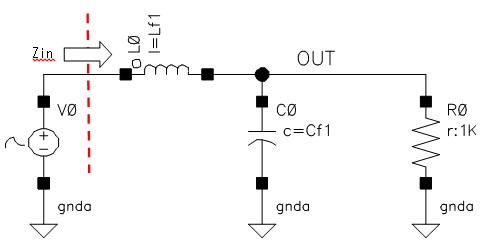

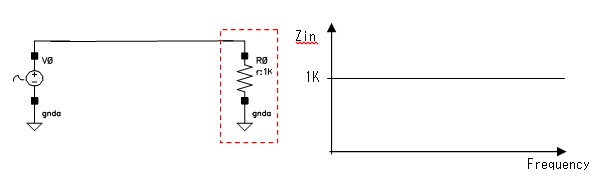

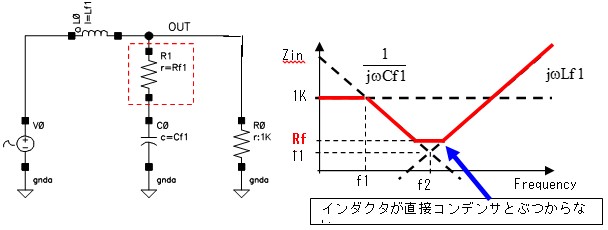

まず上の図の様に電源から見たインピーダンスを、回路を組み立てながら考えてみます。

最初は抵抗だけしかないので、1KΩが見えているだけです。

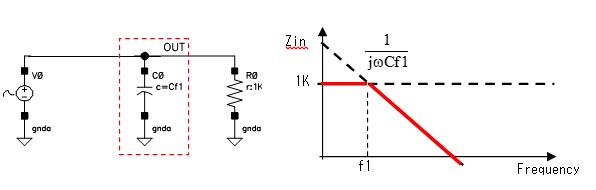

コンデンサCf1が並列に付くと、並列なので低いインピーダンスが見えます(優先されます)。コンデンサと抵抗のインピーダンスが等しくなる周波数は、R0=1KΩ、Cf1=15000pFの場合、

![]() となります。

となります。

コンデンサとインダクタの共振回避の方法とは?

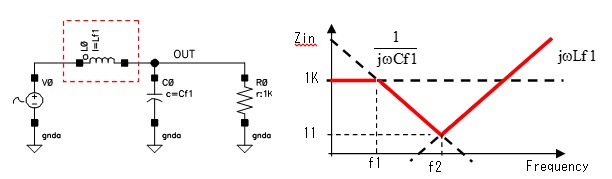

最後にインダクタLf1を直列に繋ぎます。今度は直列なのでインピーダンスが高いほうが見え、右の様に再びインピーダンスは高くなります。 ここで大事なのがコンデンサとインダクタがぶつかり合うポイントです。Lf1=1.8uH、Cf1=15000pFの場合、このポイントの周波数(つまり、共振周波数)は

![]() となります。

となります。

この辺は教科書にも載っているので、知っている方がほとんどだと思います。

抵抗を入れ、ぶつかり合うインピーダンスのポイントをずらす

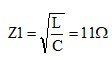

でも、ここからがミソです・・・ インダクタとコンデンサがぶつかり合ったポイントのインピーダンスは、Lf1=1.8uH、Cf1=15000pFの場合、

となります。

となります。

インダクタとコンデンサの特性が直接ぶつかり合うと“共振”を起こします。

これが、図 3のピーキングの原因なので、共振が起きないように、つまりインダクタとコンデンサが直接ぶつからないようにしてやれば、ピーキングも減る事に成ります。

例えば、上の様にコンデンサC0に直列に抵抗R1を入れて、インピーダンスが抵抗値より下がらないようにすることで、直接インダクタとぶつかり合わないようにしてみます。

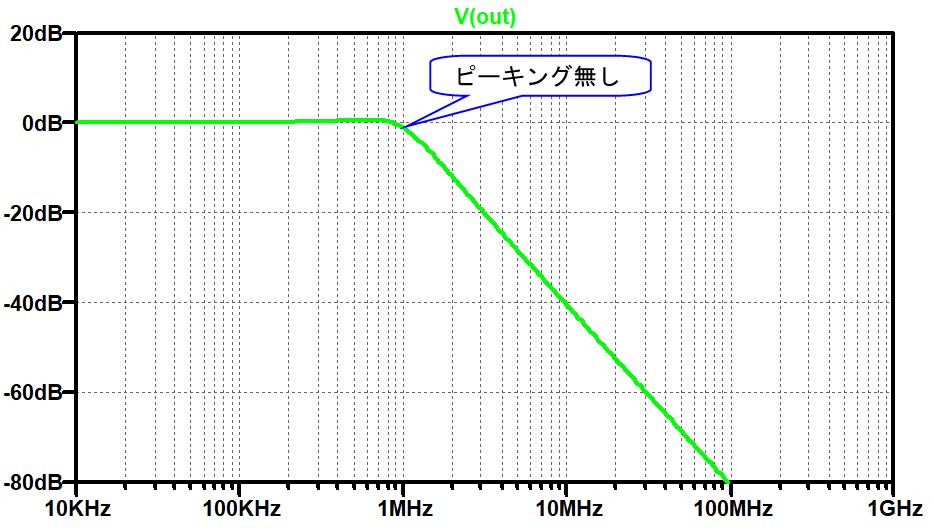

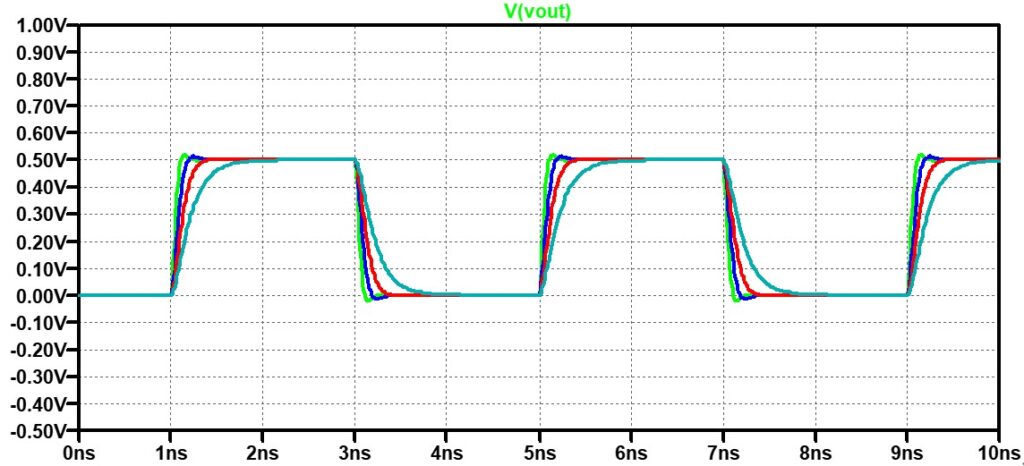

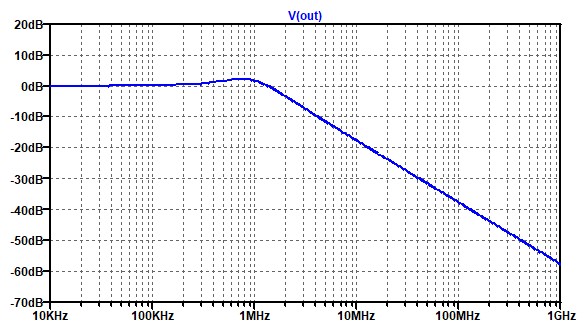

ピーキングも振動も抑えられる

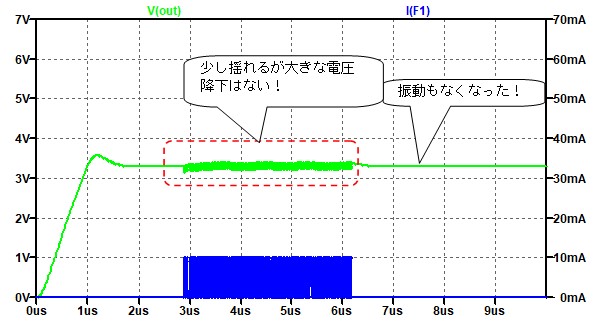

Lf1=1.8uH、Cf1=15000pF、Rf1=15Ωとして計算した結果は次の様になります。

ピーキングは大幅に減りました。それでは負荷を接続してみましょう。

負荷電流に依って少し電源が変動しますが、大きな電圧降下も振動も無くなりました。

これでやっと電源フィルタの完成です。。。といいたいのですが、現実の電源フィルタにはもう少し工夫が必要です。それは寄生素子の影響です。

次回は寄生素子の影響を加味して、電源フィルタを完成させたいと思います。